Z世代のスマホに関する意識調査

インスタは平均2.3個のアカウントを利用中! Z世代の約半数が「SNS疲れ」アリ。「SNS疲れ対策」だけではない、アカウントを使い分ける理由とは?

<Z世代のスマホに関する意識調査トピックス>

【1】Facebookの利用率は10%以下?企業アカウントフォローの基準は?Z世代のSNSの今を徹底解剖!

LINE、Instagram、動画配信サービス、Twitterの4大SNSはそれぞれ利用率が約8割となり、ほとんどのZ世代が利用しているSNSであることがわかりました。企業の公式SNSアカウントをフォローする基準は「その企業やブランドが好き(44.5%)」が1位となりました。

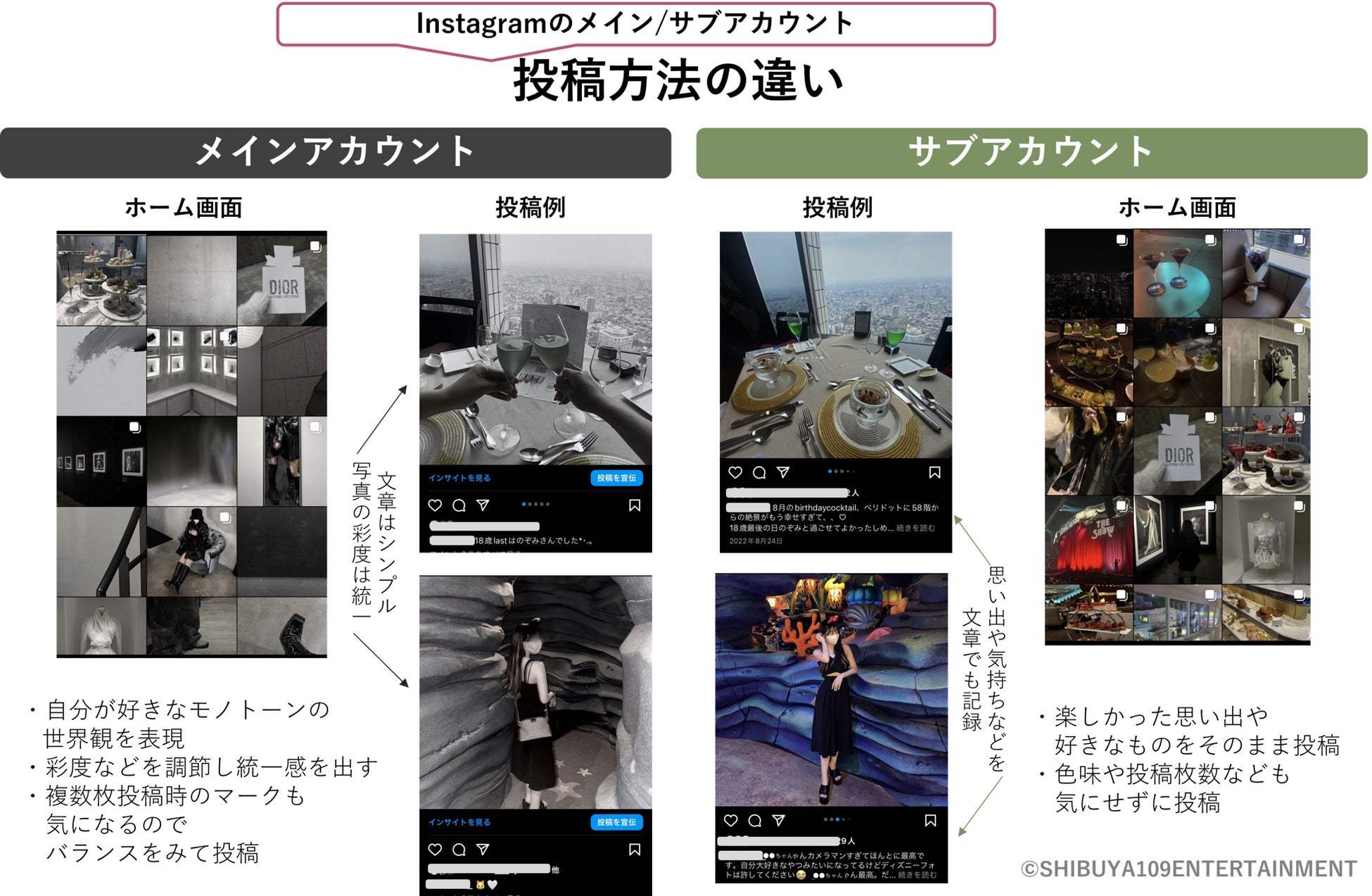

【2】インスタは平均2.3個のアカウントを利用中!SNSネイティブのアカウント使い分け術

SNSで所有するアカウント数は、Instagramが平均2.28個、Twitterが2.45個、TikTokが1.54個となり、アカウントは「複数利用」が当たり前になっています。

【3】 Z世代の約半数が「SNS疲れ」アリ。彼らの「疲れ」の原因・対策は?

約半数がSNS疲れを感じていることがわかりましたが、「SNSをやめたい」と思うのは28.1%となっており、SNSに疲れることはあるものの、Z世代にとってSNSはなくてはならないものになっていることがわかります。

【4】 SHIBUYA109 lab.所長が分析!アカウントの使い分けは距離感調節だけじゃない。

世界観の統一でコミュニケーションノイズを排除

アカウントを複数持ち、使い分ける理由は、SNSで緩くつながり続けることによる「SNS疲れ対策」だけでなく、他者から見たときの統一感を意識することでSNS上での交流におけるノイズをなくす意図が見られます。

【1】Facebookの利用率は10%以下?企業アカウントフォローの基準は?Z世代のSNSの今を徹底解剖!

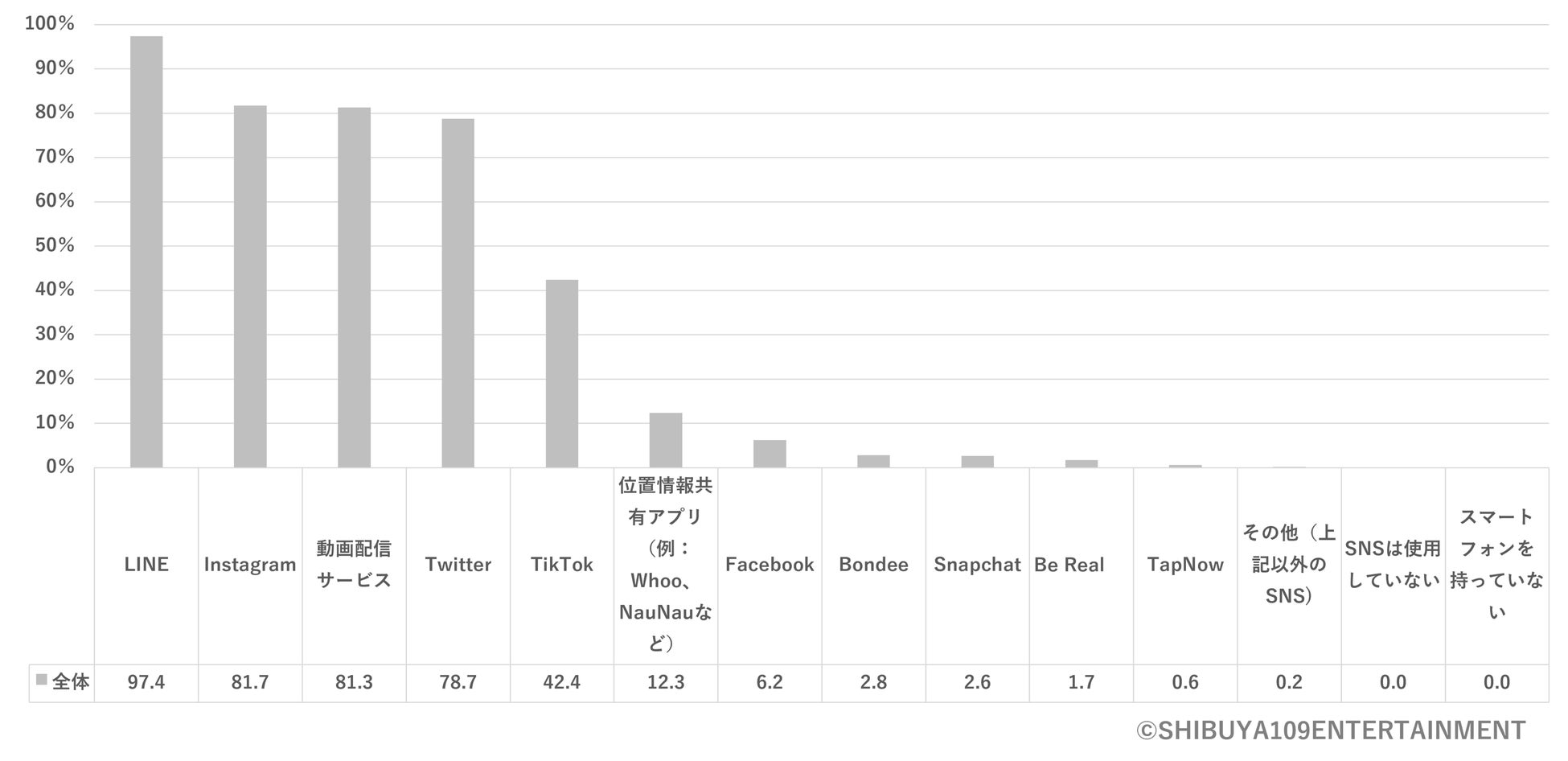

まずは基本情報として、各SNSの利用率※図1を調査しました。LINE、Instagram、動画配信サービス、Twitterの4大SNSはそれぞれ利用率が約8割となり、ほとんどのZ世代が利用しているSNSであることがわかります。

一方、ミレニアル世代以上の世代で人気があったFacebookは利用率が6.2%と10%以下になり、ほとんど使われていないことがわかりました。TikTokは42.4%の利用率となり、これから更に影響力が強まっていく余地があると考えられます。BondeeやBeReal等の新規SNSが話題に上ることも増えていますが、それらのSNSについては、利用率は5%以下となりました。

図1.あなたが利用しているSNSについて教えてください。 [複数回答]

n= 465(男性227/女性238)〔高校生231/大学生・短大・専門学校生234〕

一方グループインタビューにて、一部の利用者に新規SNSの楽しさについて聞いてみると、BeRealに関して、「周りが使いはじめて自分もはじめた。今は主にサークルの友達同士で使って楽しんでいて、Instagramのサブアカウントにも載せないような、なんでもない写真を載せている。自分も投稿しないと友達の投稿も見られないので投稿しているが、基本的には通知が来てすぐその場で撮影した写真を投稿するアプリなので(そもそも投稿ネタを考える必要がなく)ネタ切れも起きない」という意見が聞かれました。

アプリをダウンロードするきっかけ※図2を聞いてみると、「友達が使っているのを見て(33.3%)」「友達に誘われて(26.0%)」「Instagramの投稿で見て(21.7%)」が上位TOP3となり、友人など身近な関係にある人物が使っている様子を見かけることで、アプリ利用につながっていることがわかります。2020年の調査では、「友達の口コミ(38.5%)」と同様に「アプリストアのランキング(34.8%)」も上位にあがっていましたが、現在アプリストアランキングを参考にしているのは10.3%となり、影響の低下が見られます。

図2.あなたがアプリをダウンロードするきっかけを教えてください。 [複数回答]

n= 465 (男性227/女性238)〔高校生231/大学生・短大・専門学校生234〕

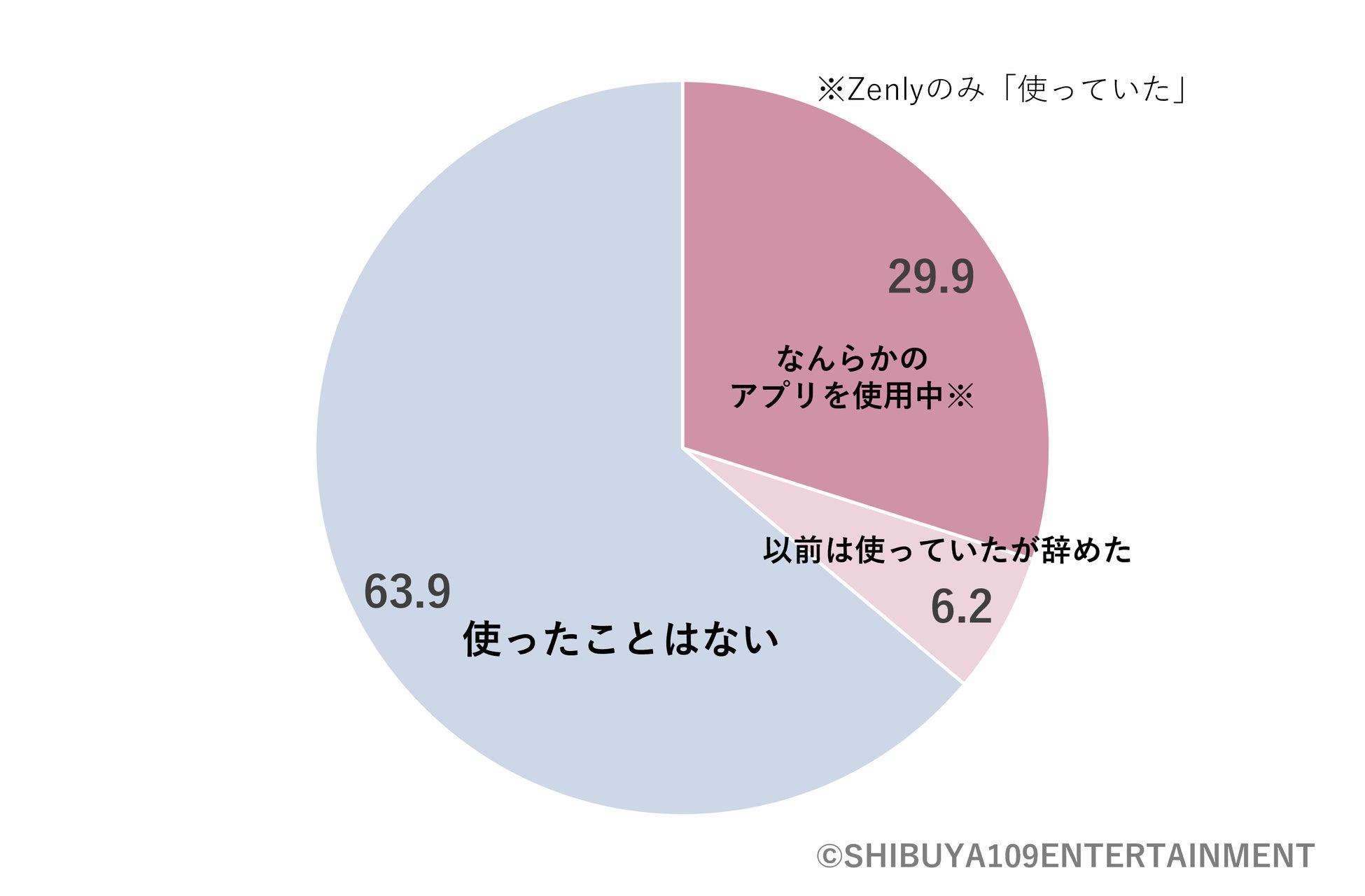

位置情報共有アプリに関して※図3は、「なんらかのアプリを使用中」「過去に使っていた」という回答は合わせて36.1%となりましたが、最も多かった回答は「使ったことはない」の63.9%となりました。

図3.あなたは位置情報共有アプリを使用していますか。 [単一回答]

n= 465 (男性227/女性238)〔高校生231/大学生・短大・専門学校生234〕

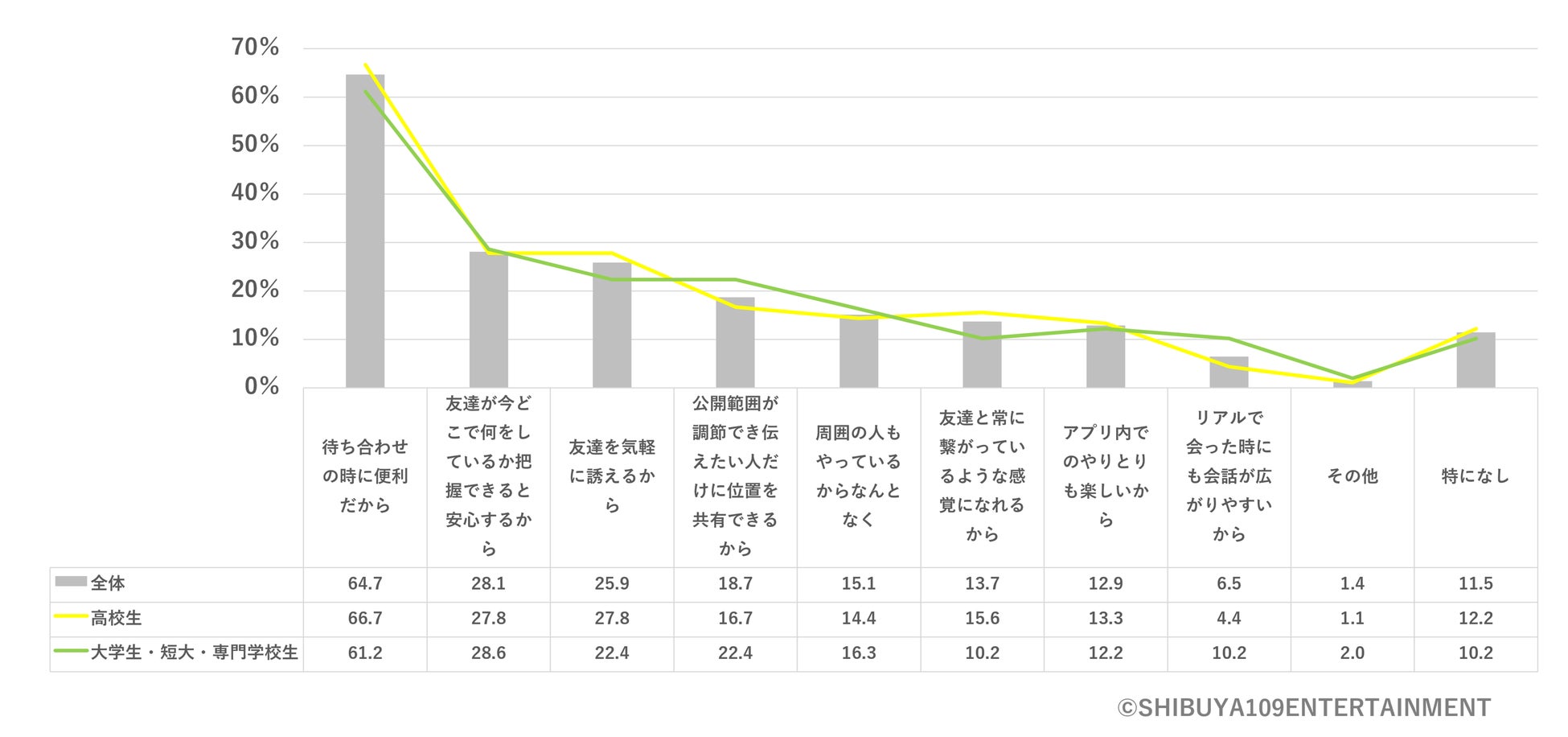

位置情報共有アプリを使う理由※図4は「待ち合わせのときに便利だから(64.7%)」「友達が今どこで何をしているか把握できると安心するから(28.1%)」「友達を気軽に誘えるから(25.9%)」となっています。

図4.あなたが位置情報共有アプリを使用する理由を教えてください。 [複数回答]

n= 139(男性: 74 /女性:65) 〔高校生:90/大学生・短大・専門学校生:49 〕

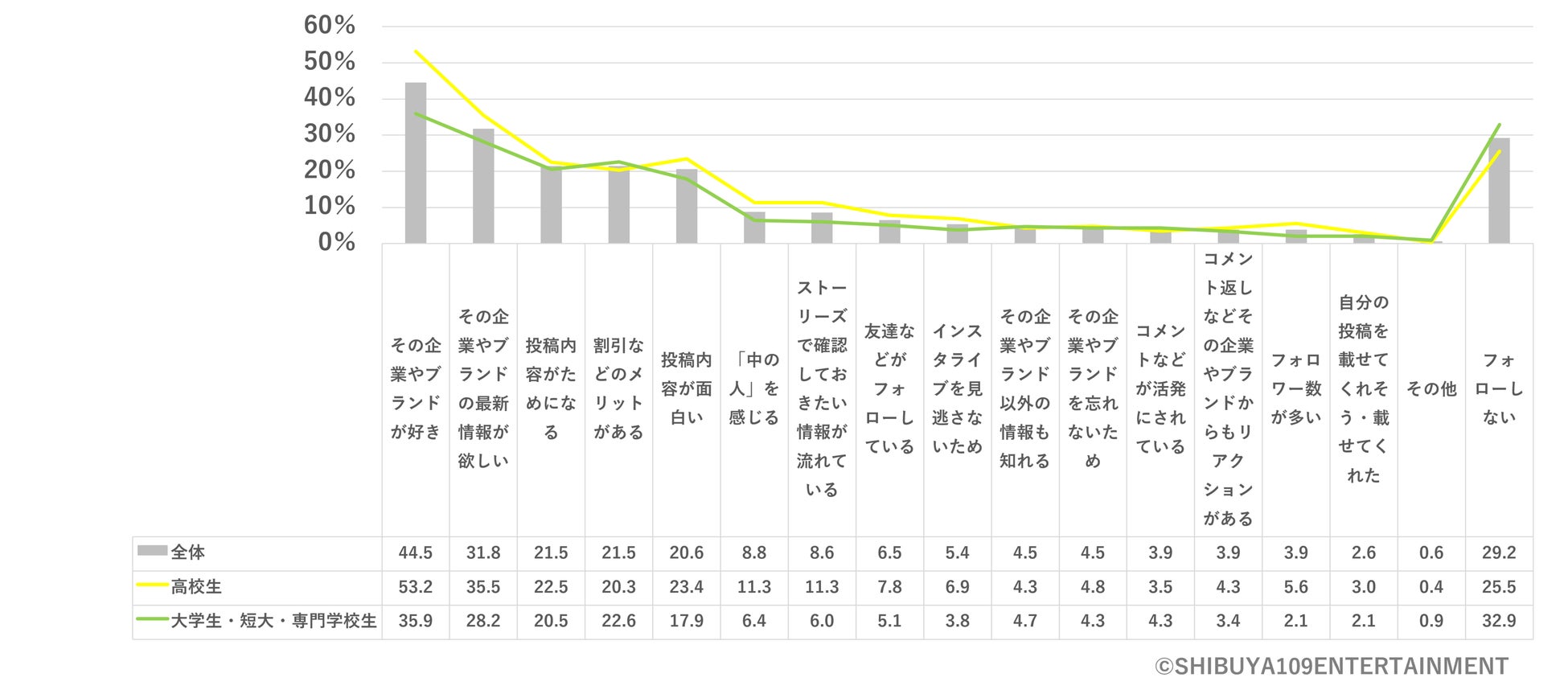

グループインタビューでも、「Zenlyが終了して、次のアプリを入れるかは周囲の様子をうかがっている」「Zenlyで友達と喧嘩になったことがあるから、もう位置情報共有アプリを使うのはやめる」という回答がありました。利用方法に関しても「待ち合わせで時間なのにまだ相手が家にいたら連絡する」「友達が近くにいたら、遊びに誘ってみる」「友達同士が近くで遊んでいたら合流する」などの回答が聞かれました。一方、常に位置情報を共有しているわけではなく、「位置情報を見られたくない時にはフリーズモード(位置情報を一時停止する)にすればいい」という意見が出るなど、こまめに情報の共有範囲を調整してうまく使用している姿が見られました。最後に、企業の公式アカウントに関して、SNSアカウントをフォローする基準※図5は「その企業やブランドが好き(44.5%)」「その企業やブランドの最新情報がほしい(31.8%)」「投稿内容がためになる(21.5%)」「割引などのメリットがある(21.5%)」「投稿内容が面白い(20.6%)」が上位になりました。

図5.あなたが企業やブランドのSNSアカウントをフォローする基準を教えてください。 [複数回答]

n= 465 (男性227/女性238)〔高校生231/大学生・短大・専門学校生234〕

グループインタビューでも、「好きなブランドが新作商品の発売前に商品紹介ライブ配信をSNSでやっているので見ている。写真だけではわからない内容もあるし、質問もできるのでライブ配信が良い」「お店の人気商品の売り切れや閉店情報を見るために飲食店のアカウントをフォローしている」「お店の営業日を見るために飲食店をフォローしている」「ネイルサロンは行ったことないけれど、ネイルデザインを見るのが好きで、フォローしている」など、SNSの特性を活かした最新の情報を得るためにSNSをフォローしている意見が聞かれました。

【2】インスタは平均2.3個のアカウントを利用中!SNSネイティブのアカウント使い分け術

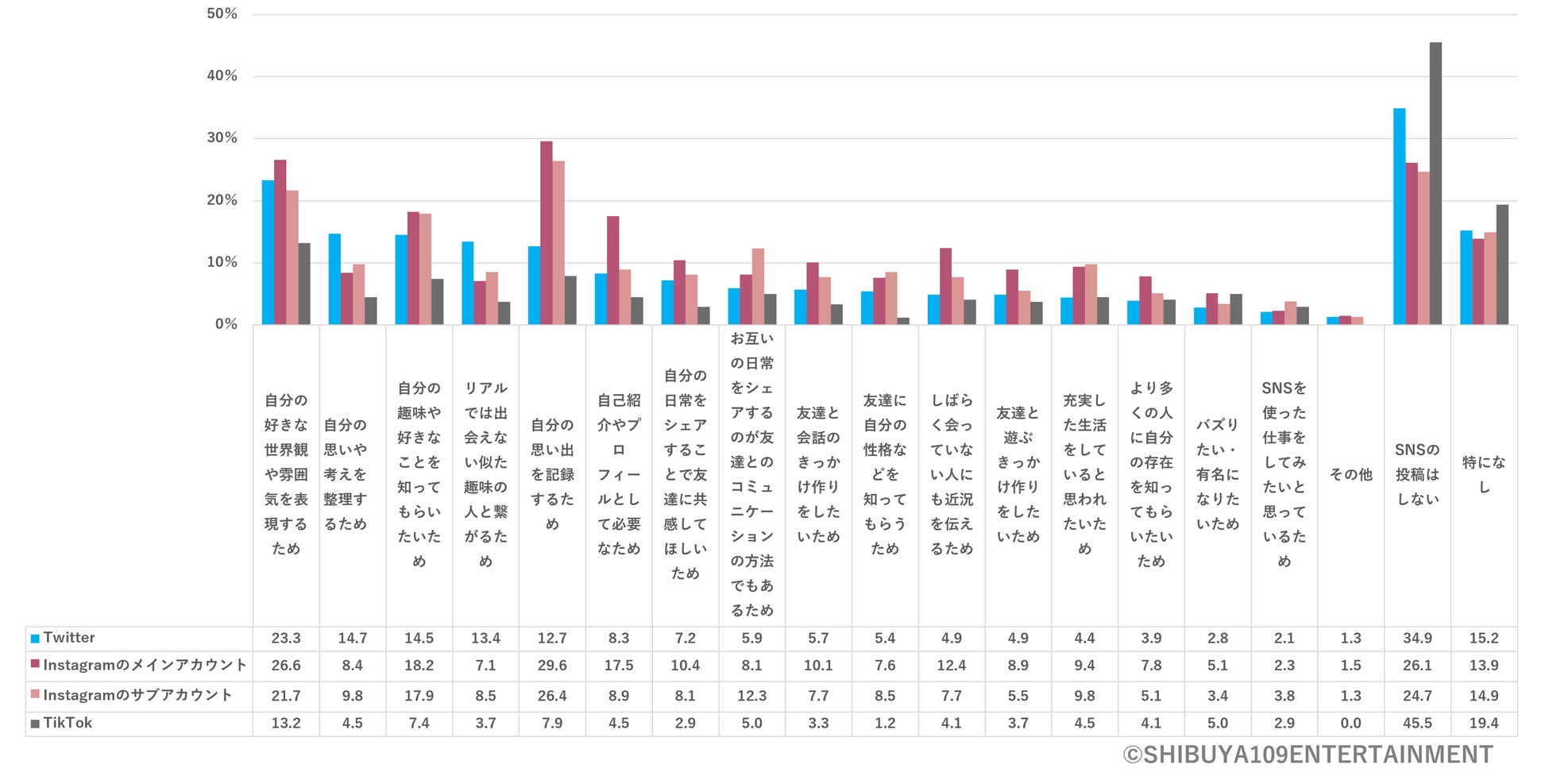

次に、それぞれのSNSの閲覧・投稿といった行動について調べました。SNSで投稿する理由※図6を各SNSごとに見てみると、Twitterでは「投稿はしない(34.9%)」が最も高く、投稿する理由としては「自分の好きな世界観や雰囲気を表現するため(23.3%)」「自分の思いや考えを整理するため(14.7%)」「自分の趣味や好きなことを知ってもらいたいため(14.5%)」がTOP3になりました。Instagramのメインアカウントでは、「自分の思い出を記録するため(29.6%)」「自分の好きな世界観や雰囲気を表現するため(26.6%)」「自分の趣味や好きなことを

知ってもらいたいため(18.2%)」がTOP3となり、「投稿しない」は26.1%となりました。その他、図のように他のSNSも見ていくと、それぞれ少しずつ投稿する理由が違うことがわかります。それぞれのユーザー投稿を促すためには、複数のSNSを活用して、各SNSに適した施策をとることが重要だということがわかります。

図6.あなたがSNSで投稿する理由、を教えてください。 [複数回答]

Twitter/n= 387, Instagramのメインアカウント/n=395,Instagramのサブアカウント/n=235, TikTok/n=242

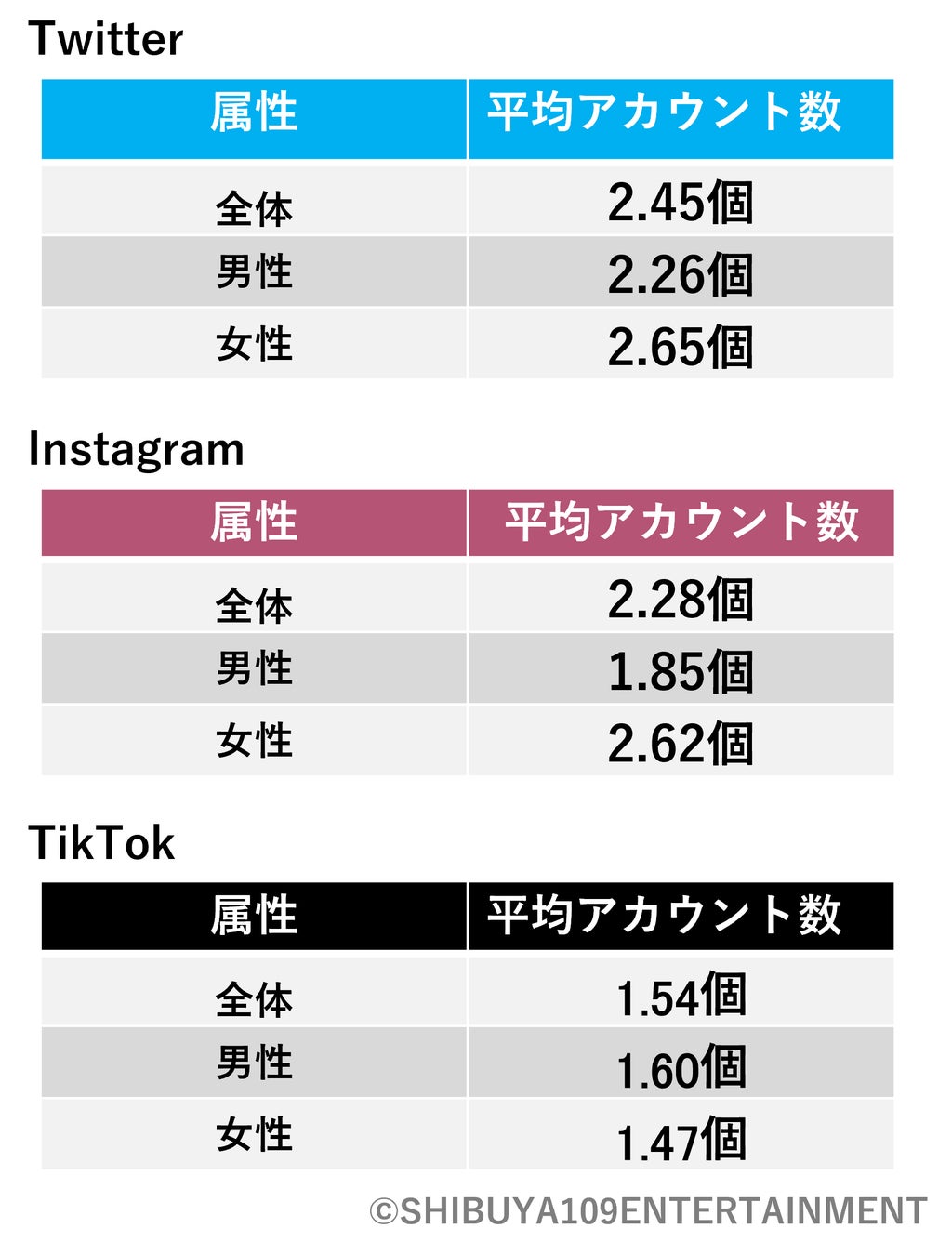

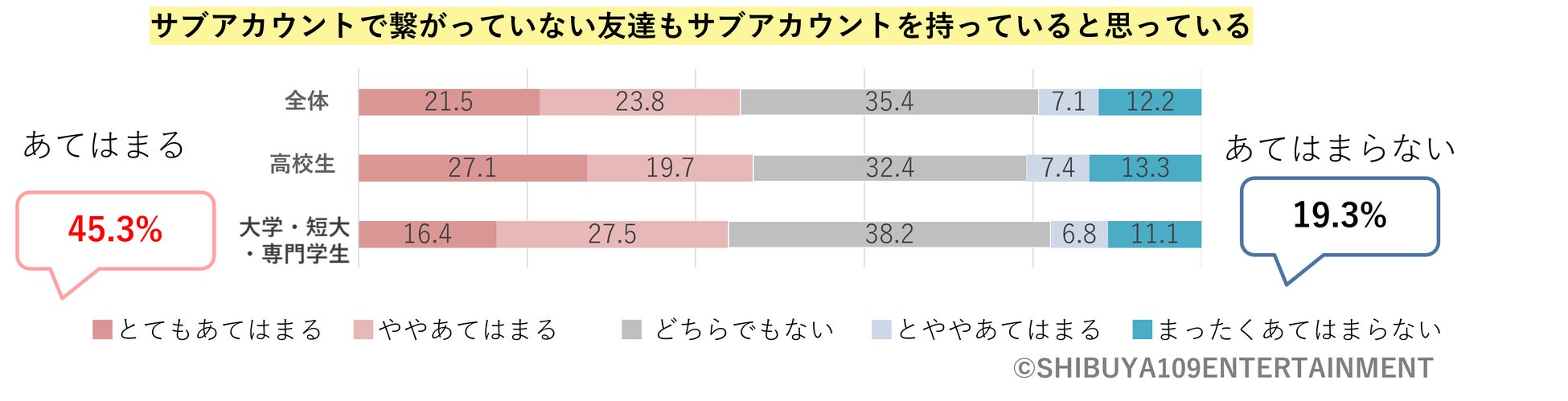

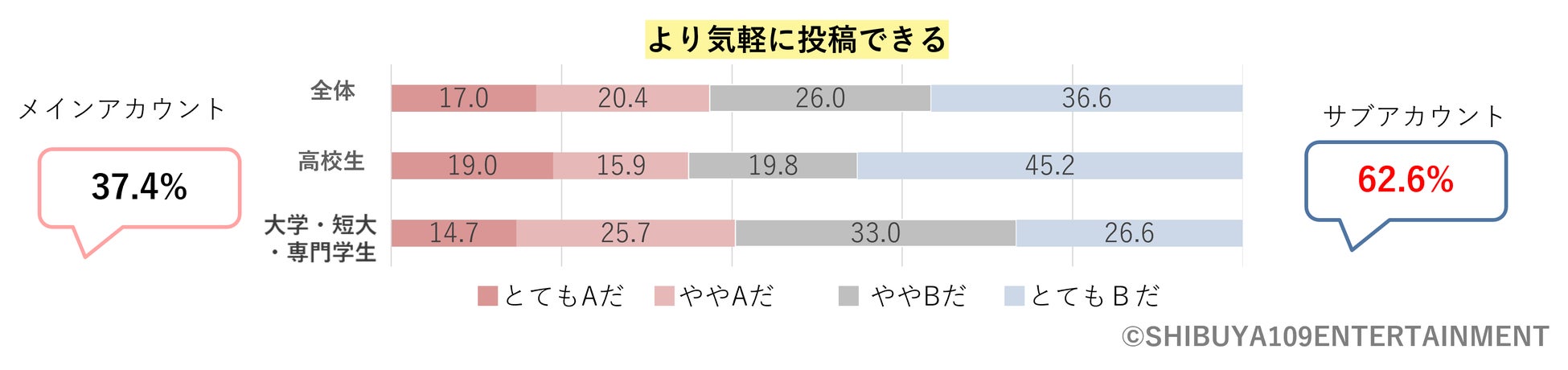

また、それぞれのSNSで所有するアカウント数※図7は、Instagramが平均2.28個、Twitterが2.45個、TikTokが1.54個となり、アカウントは「複数利用」が当たり前になっています。「サブアカウントでつながっていない友達も、サブアカウントを持っていると思っている」※図8という質問にも、「あてはまらない」が19.3%となったのに対し、「あてはまる」と回答したのは45.3%となりました。62.6%のZ世代が、「(サブアカウントのほうが)より気軽に投稿できる」※図9という回答もしています。

図7.各SNSの平均アカウント数

図8.Instagramにおける閲覧や投稿の姿勢についてあなたにあてはまるものを教えてください。 [単一回答] n= 395

(男性: 177 /女性:218 )〔高校生:188 /大学生・短大・専門学校生:207〕

図9. Instagramにおける、メインアカウントとサブアカウントの違いに関して、あなたにあてはまるものを教えてください。 [単一回答] n= 235

(男性: 83 /女性:152 )〔高校生:126 /大学生・短大・専門学校生:109〕

※Instagramのアカウントを複数持っている方

さらにグループインタビューでも、「Instagramアカウントは7つ持っている。内訳は、メインアカウント、サブアカウント、裏アカウント、ヲタ活などの趣味アカウントが3つ、学校で運営しているアカウント」「Twitterは6つ、Instagramは6つでTikTokは3つアカウントがある」「メインアカウントと、お菓子作りのアカウントがある。お菓子づくりが趣味で、作ったお菓子を投稿したり、お菓子作りアカウントをフォローしたりするために作成した」などの回答が聞かれ、フォローする人や投稿を共有したい範囲によって細かいアカウントの使い分けが行われていることがわかります。

加えて、「同じ日に遊びに行った時の投稿でもメインアカウントでは綺麗な写真を載せて、サブアカウントでは変顔を載せている。サブアカウントではみんな面白い内容を載せている」「『授業終わった〜』といった、日記のような投稿や、誰かに自分の感情を伝えたい時の投稿はサブアカウントのストーリーに載せている」などの意見が聞かれました。Z世代は、Instagramのメインアカウントとサブアカウント、そして「したトモ(親しい友達)機能」を活用して、投稿ごとに細かく共有範囲を設定しながら、綺麗な写真だけではなく、自分たちの気持ちも上手に発信をしていることがわかります。

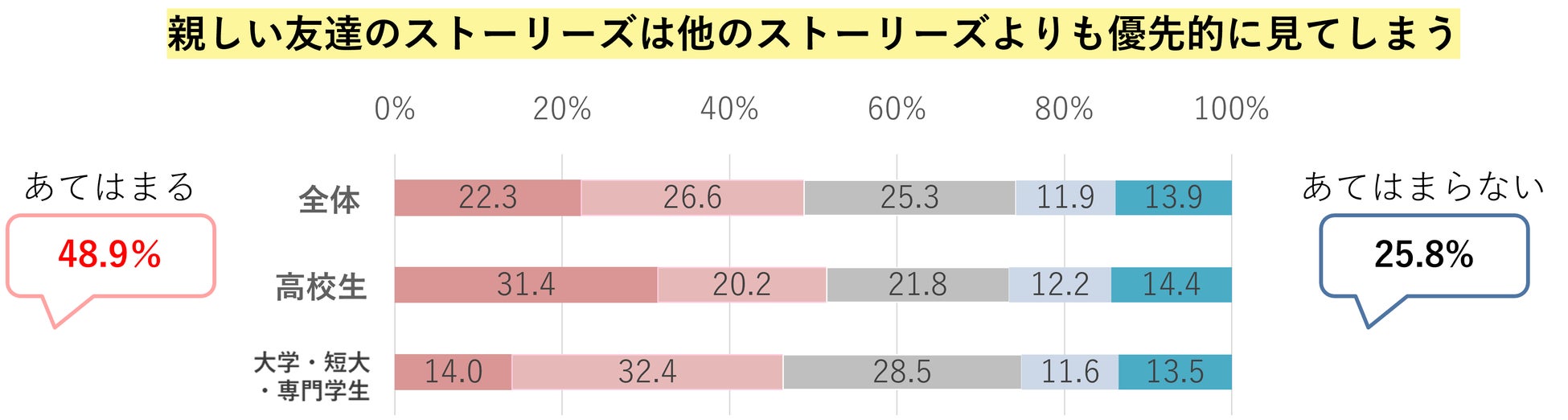

また、「親しい友達のストーリーズは他のストーリーズよりも優先的に見てしまう」※図10という回答が48.9%になっています。冒頭に記載した、友人とのつながりがアプリダウンロードのきっかけになっていることからもわかるように、身近な友達とのクローズドなやりとりは高い注目度を集め、行動のきっかけにもなっていることがわかります。

図10. Instagramにおける閲覧や投稿の姿勢についてあなたにあてはまるものを教えてください。 [単一回答]

n= 395(男性: 177 /女性:218)〔高校生:188 /大学生・短大・専門学校生:207〕

【3】 Z世代の約半数が「SNS疲れ」アリ。そんな「SNS疲れ」の原因・対策は?

最後にSNS疲れについて※図11聞いてみると、「SNS疲れを感じる」と回答したのは51.0%となり、約半数がSNS疲れを感じていることがわかりました。ただし、「SNSをやめたい」と思うのは28.4%となっており、グループインタビューでも「スマホは命」という回答が聞かれるなど、SNSに疲れることはあるものの、Z世代にとってSNSはなくてはならないものになっていることがわかります。

図11.「SNS疲れ」に関してあなたにあてはまるものを教えてください。 [単一回答]

n= 465(男性: 227 /女性:238)〔高校生:231 /大学生・短大・専門学校生:234〕

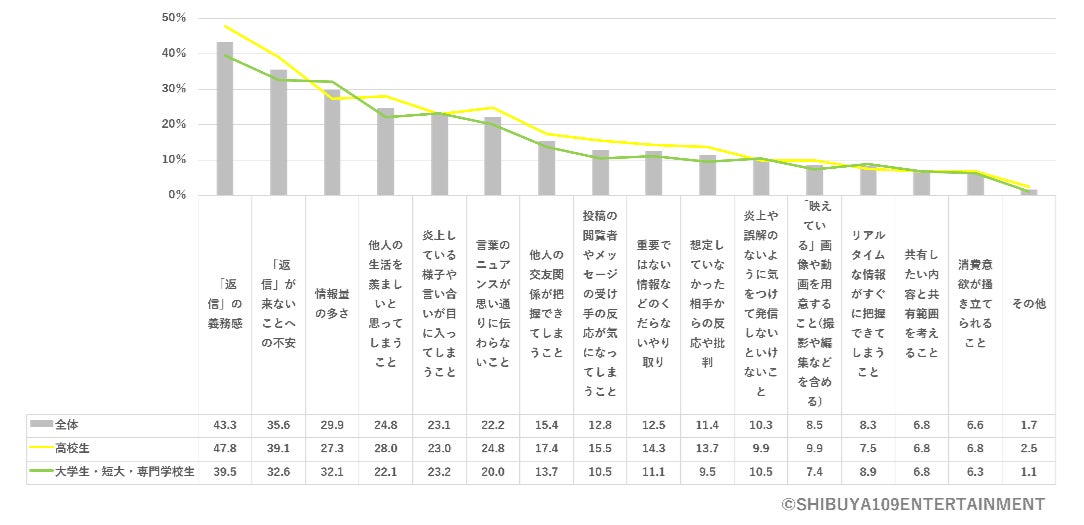

さらにどういった点に「SNS疲れ」を感じるか※図12聞いてみると「返信の義務感(43.3%)」「返信が来ないことへの不安(35.6%)」「情報量の多さ(29.9%)」となり、主に返信することの煩わしさが負担になっているようです。

図12.あなたはSNSのどういった点に「疲れ」を感じていますか。 [複数回答]

n= 351(男性: 158 /女性:193)〔高校生:161/大学生・短大・専門学校生:190〕

実際にグループインタビューでも「LINEは返すのが疲れる。Instagramは義務じゃないから良い。」という回答がありました。

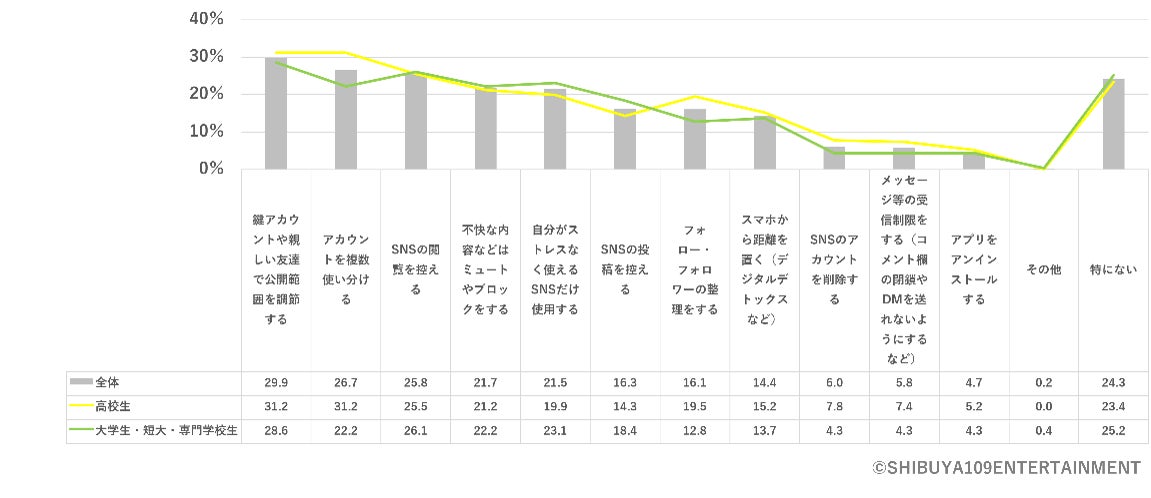

ただし、「SNS疲れ対策」※図13を聞いてみると「鍵アカウントや親しい友達で公開範囲を調整する(29.9%)」「アカウントを複数使い分ける(26.7%)」「SNSの閲覧を控える(25.8%)」が上位となり、ここでもSNSをうまく使い分けながら上手に付き合うSNSネイティブの姿が見られました。

グループインタビューでも、「SNSにのめりこみすぎると、見たくないものまで見てしまうので適度な距離をとっている」「SNS疲れは全然ない。ただ飽きないように、複数のアカウントを切り替えて、巡回して投稿を見ている」など、自分なりのルールを持って、「SNS疲れ」しすぎないよう、うまくSNSと付き合うZ世代の様子が見られました。

図13.「SNS疲れ対策」としてしていることを教えてください。 [複数回答]

n= 465(男性: 227 /女性:238)〔高校生:231 /大学生・短大・専門学校生:234〕

【4】SHIBUYA109 lab.所長が分析!アカウントの使い分けは距離感調節だけじゃない。

世界観の統一でコミュニケーションノイズを排除

写真や動画・テキストなど表現方法は様々ですが、彼らにとってSNSは好きな世界観や雰囲気を共有する場所です。

この背景には、各アウトプットで表現する世界観を基に共感できる人と繋がったり、コミュニケーションを生みたいというモチベーションがあげられます。アカウントを複数持ち、使い分ける理由も、SNSで緩くつながり続けることによる「SNS疲れ対策」だけでなく、他者から見たときの統一感を意識することでSNS上での交流におけるノイズをなくす意図も見られます。世界観の統一、雰囲気の演出を重視するZ世代にSNS投稿キャンペーン等で企業が彼らの拡散力に頼る際には、企業の思惑ではなく、彼らが大事にしている世界観を優先することが非常に重要です。

SHIBUYA109 lab.のHPより、本WEB調査の無料グラフレポートを配布しております。ぜひ、以下よりご連絡ください。

https://shibuya109lab.jp/product/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=release20230328

<アンケート調査概要>

①WEB調査

調査期間:2023年2月

調査パネル:外部調査会社のアンケートパネルを使用(SHIBUYA109 lab.調べ GMOリサーチ プラットフォーム利用の調査)

居住地:一都三県

性別:男女

年齢:15~24歳

対象:高校生・大学生・短大・専門学校生 なんらかのSNS利用者

回答者数:465名(男性227名/女性238名)〔高校生231/大学生・短大・専門学校生234〕

※回答率(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しているため、合計数値は必ずしも100%とはならない場合があります。

②SHIBUYA109 lab.による定性調査

グループインタビュー

対象者条件: 女子高校生3名、女子大学・短大・専門4名 2G 合計7名

※その他過去定性調査をもとに考察

▼SHIBUYA109 lab.

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントが運営する新しい世代に特化した若者調査機関。SHIBUYA109のターゲットである「around20(15~24歳)」を中心に彼らの実態を調査し、SHIBUYA109独自の視点から分析している。

ホームページ:https://shibuya109lab.jp

▼SHIBUYA109 lab.所長 長田麻衣(おさだ・まい)

総合マーケティング会社にて、主に化粧品・食品・玩具メーカーの商品開発・ブランディング・ターゲット設定のための調査やPRサポートを経て、2017年に株式会社SHIBUYA109エンタテイメントに入社。

SHIBUYA109マーケティング担当としてマーケティング部の立ち上げを行い、2018年5月に若者研究機関「SHIBUYA109 lab.」を設立。現在は毎月200人の「around20」と接する毎日を過ごしている。

▼株式会社SHIBUYA109エンタテイメント概要

SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした4つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

ホームページ:https://www.shibuya109.co.jp/

※本ニュースに記載の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※TWITTER、TWEET(ツイート)、 RETWEET(リツイート)、Twitter のロゴは Twitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。