小石川植物祭2023 “命名”―なぜ人は植物に名を授けるのか

2023年11月3日ー5日、建築家ユニットKASA率いる「小石川植物祭 2023」が開催。約90組の公募から選ばれた20組の出展プロジェクトが発表された。

「小石川植物祭」(https://koishikawabotanicalfestival.org/2023)は「街が植物園へやってきて、植物園が街へ広がっていく」をコンセプトにコヴァレヴァ・アレクサンドラ+佐藤敬による建築家ユニットKASA(東京都文京区白山/ https://www.kovalevasato.com/)が総合ディレクターを務め、植物学の研究・教育を目的とする東京大学の施設、東京大学大学院理学系研究科附属植物園(東京都文京区白山、通称「小石川植物園」)と共同で昨年秋、初開催されたプロジェクト。「小石川植物園」は徳川幕府が設けた「小石川御薬園」を前身に持ち、2023年前期NHK連続テレビ小説第108作 『らんまん』のモデルでもあり、日本の植物学の父・牧野富太郎氏が活躍したことでも知られる世界でも有数の歴史を持つ植物園の一つ。1万人にせまる来場者を記録した昨年に続き、年間を通じて「植物」を軸にまちについて思考し、実践する場づくりを目的とした循環型のプロジェクトとして、小石川植物園内を中心とした近隣地域を舞台に2023年11月3日から5日の3日間にかけて開催される。

「小石川植物祭 2023」では「『植物』と考える、まちのこれから」をビジョンに、「誰もが『植物』を学び、『植物』で学べる場をつくること」、「世代や分野を越えて、人や地域をつなげること」、「まちの資源を発見し、新たな価値を創造すること」という3つのミッションを掲げ、小石川植物祭実行委員会として本格始動。文京区・文京社会福祉士会による後援、文京区社会福祉協議会Bチャレ(提案公募型協働事業)による助成、文京区に本社を置く共同印刷株式会社ほか12社ほどによる協賛のもと開催される。

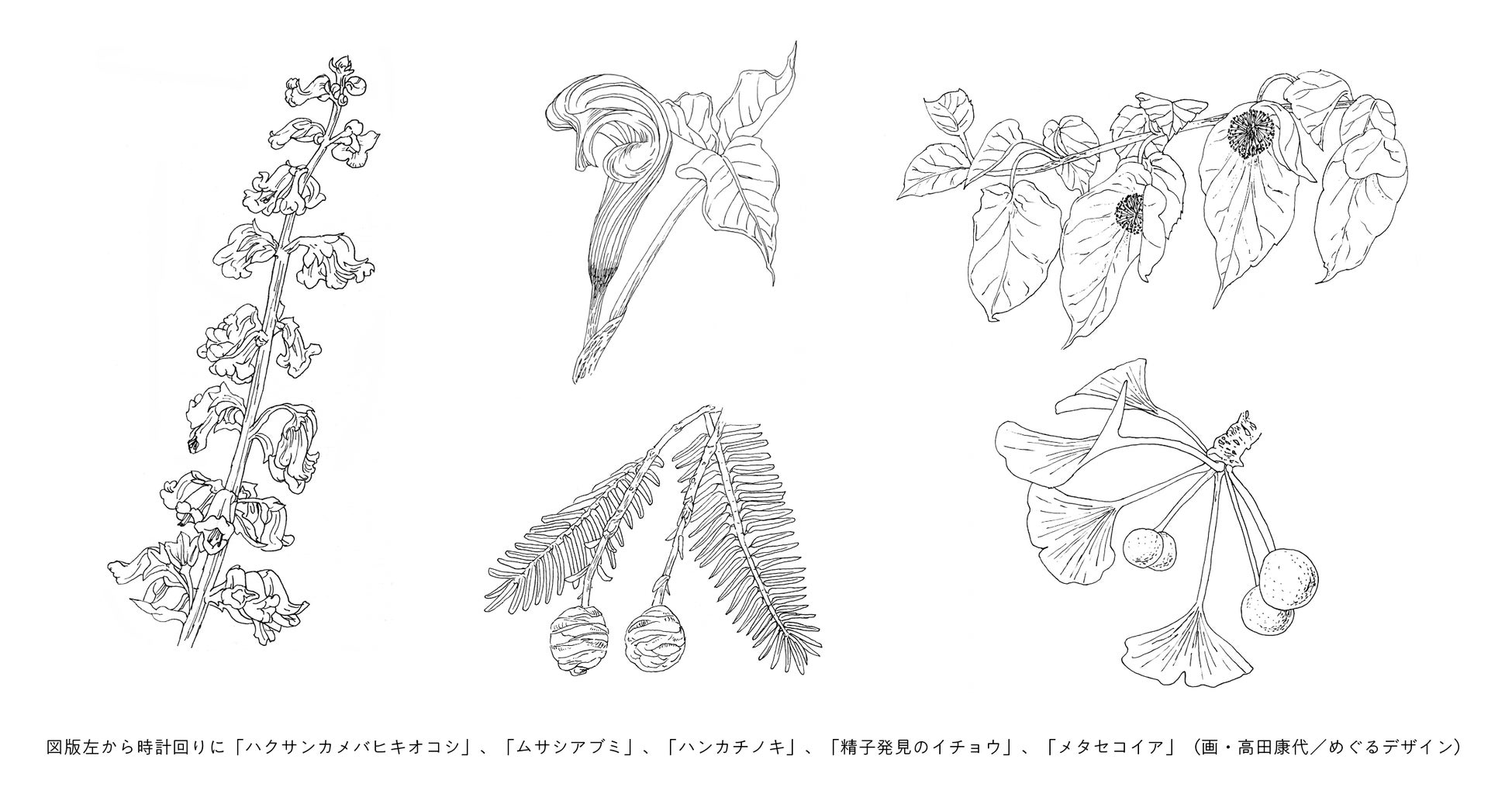

第2回となる今回は『植物考』の著者でもあり京都大学人文科学研究所准教授・藤原辰史氏をゲストキュレーターに迎え「“命名”—なぜ人は植物に名を授けるのか」をテーマに公募を実施。90組を超える公募があり、「対話する・EXPERIMENT/味わう・TASTE/ふれる・CRAFT/たどる・STORY/つながる・LINK」という5つの体験から構成される20組の出展プロジェクトが選出、発表された。「“命名”—なぜ人は植物に名を授けるのか」をあらわすキービジュアルはめぐるデザインの高田康代が手掛ける。「小石川植物祭 2023」の詳細、出展プロジェクト詳細は小石川植物祭のウェブページ(https://koishikawabotanicalfestival.org/2023)と公式instagram(https://www.instagram.com/koishikawabotanicalfestival/)にて発信されている。

小石川植物祭 2023キービジュアルコンセプトステイトメント

「命名」は「素描」。本質に迫る行為と、その後の変化。

(ビジュアルデザイン:高田康代/めぐるデザイン)

名前を付けることは全ての素であり、学問においては同時にそのものを分類し、本質や実態に迫る“始まり”の行為といえるのではないでしょうか。名前はつけられたその時から、人間によって広められていき、その過程でそのもののアイデンティティやイメージを獲得していきます。時に、人間は名前を独り歩きさせ、名前の音のみで勝手なイメージや概念を抱いたり、あるいは名前を奪い去ることで、そのものの尊厳を傷つけたりといったこともしてしまいます。名前にこれだけ執着し、名前に踊らされるのは人間だけではないでしょうか。人間は、意図せず命名者の「そのものの本質に迫る」という行為とは逆のことをしてしまうこともあるのです。

「命名」は、絵を描く際の「素描」と通じるものがあると感じています。素描は、そのものを観察し、本質や特徴を捉え、知ろうとする行為。いくらただ眺めてみても実感しなかったことが、素描する事ですんなり自分の中に落ちていく感覚があります。

素描(=命名)から始まり、肉付けしデフォルメし、絵となっていく。まるでアイデンティティやイメージが後からふくらんでいく「名前」のように。今回のメインビジュアルは、小石川植物園からご提供いただいた「命名にまつわる植物」や「開催時期に見頃な植物」「小石川植物園を象徴する植物」「研究テーマに関わる植物」などをモチーフに、素描とそこからイメージして描いた絵の2種類を制作しました。素描で構成された「植物と人」。そして、イメージで構成された「植物と人」。あなたはどう感じるでしょうか。ぜひ小石川植物祭に来て、「植物の本質」を観察し、あなたにとっての植物を体感していってください。

■小石川植物祭 2023 総合ディレクター

KASA / KOVALEVA AND SATO ARCHITECTS

カサ / コヴァレヴァ アンド サトウ アーキテクツ

建築家ユニット。主な作品に「ヴェネチア・ビエンナーレ ロシア館の改修」(ヴェネチア)、「小石川のアトリエ」(東京)、「ものがみる夢 - 海の庭 と 島の庭 -」(香川 / 瀬戸内国際芸術祭伊吹島での作品)、「風の庭」(Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2023での作品)など。Under 35 Architects exhibition 2022「伊東豊雄賞」、第21回三重県文化賞「文化新人賞」、第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2021「特別表彰」、第38回SDレビュー2019「鹿島賞」などを受賞。2022年より小石川植物祭を起案発起し、総合ディレクターを務める。

コヴァレヴァ・アレクサンドラ Aleksandra Kovaleva

1989年モスクワ生まれ。2014年モスクワ建築学校MARCH大学院修了。2014-19年石上純也建築設計事務所勤務を経て、2019年KASAを設立(共同主宰)。2022-23年東京藝術大学嘱託研究員。

佐藤敬 Kei Sato

1987年三重県生まれ。2012年早稲田大学大学院修了(石山修武研究室)。2012-19年石上純也建築設計事務所勤務を経て、2019年KASAを設立(共同主宰)。2020-22年横浜国立大学大学院Y-GSAにて設計助手。2023年より横浜国立大学非常勤講師。

■小石川植物祭 2023 キュレーター

藤原辰史

Tatsushi Fujihara

1976年北海道生まれ、島根県出身。1999年京都大学総合人間学部卒業。2002年京都大学人間・環境学研究科中退、同年京都大学人文科学研究所助手、東京大学農学生命科学研究科講師を経て、2013年より京都大学人文科学研究所准教授。博士(人間・環境学)。主な著書に『ナチスのキッチン』(河合隼雄学芸賞)、『給食の歴史』(辻静雄食文化賞)、『分解の哲学』(サントリー学芸賞)、『農の原理の史的研究』、『植物考』など。2019年に、日本学術振興会賞受賞。

■出展プロジェクト

01. 対話する/EXPERIENCE

植物から生まれた作品の前で、人と植物の関係を考えよう。

●PROJECT_01:小石川植物祭選挙(折戸朗子)

●PROJECT_02:知らない人を知らない理由(髙橋瑠璃)

●PROJECT_03:We All Need Water - 家族と過ごす日 -(MOM+I)

●PROJECT_04:旅する木々の物語+トレイル(崎尾均+バストリオ)

●PROJECT_05:牧野富太郎へのオ

マージュ(ときの忘れもの)

02. 味わう/TASTE

おいしい植物とは、仲良くなれる気がしませんか。

●PROJECT_06:土の旅 食と植の循環(食堂コマニ+麹中)

●PROJECT_07:「野草を食べる」のはじめての出会いを届ける(ねづくりや)

●PROJECT_08:植物ファミリーを知るための Plantal Gelato(Verde)

●PROJECT_09:漢方と日々を支える植物を知る(inagawa yakuzen)

●PROJECT_10:小石川ボタニカルクラフトコーラ(CRAFT COLA WAVE W/伊良コーラ IYOSHI COLA、日本草木研究所)

03. ふれる/CRAFT

つくる、染める、束ねる。その瞬間、それは雑草ではなくなります。

●PROJECT_11:くさ と き の なふだ

(galleryKEIAN+みちくさあん+武蔵野大学太田裕通研究室)

●PROJECT_12:根っこのうつわ(t.m.d.(友田菜月)+山根有紀也)

●PROJECT_13:イチョウの魅力を再発見!

(内田染工場+ゼンバホノコ)

●PROJECT_14:秋空花屋 2023(MIO flor)

●PROJECT_15:触れる、香る、味わう植物園

(ムジナの庭+小石川植物園環境整備チーム)

04. たどる/STORY

本や歴史。ページをめくって、人と植物の物語をたどろう。

●PROJECT_16:植物によむ物語(小石川植本屋+Cotto)

●PROJECT_17:先ず楷(の樹)より始めよ—将軍綱吉かく語りき—(文京ふるさと歴史館)

05. つながる/LINK

植物の視点から、このまちを再発見しよう。

●PROJECT_18:まちのみどりとのいい関係(Dear Tree Project/)

●PROJECT_19:活版印刷 植物しおり(印刷博物館)

●PROJECT_20:Open Air Talk Koishikawa/葉っぱカルタ(小石川植物園)

また会期中は園外の周辺地域では、連携企画が催される。

[ 園外企画 ]

■「牧野富太郎へのオマージュ」

会場:ときの忘れもの(文京区本駒込5-4-1 LAS CASAS )

http://www.tokinowasuremono.com/tenrankag/izen/tk2311/koishikawa.html

■「ボタニカルクラフトコーラの湯」(*11/3のみ)

会場:白山浴場(文京区白山2-7-1 白山ハイツ)、

大黒湯(文京区大塚3-8-6)、ふくの湯(文京区千駄木5-41-4)

■「くさ と き の なふだ」

過剰:galleryKEIAN(文京区白山4-8-11)

https://gallery-keian.tumblr.com/post/732427672248074240/botanical-story-2023

[ 関連トークイベント ]

「キュレーターと語る」小石川植物園から程近いplateau booksにて、

キュレーター藤原辰史氏と総合ディレクターのKASAとの特別対談を行います。

日時:11月5日(日)13:30~15:00

会場:plateau books (文京区白山5-1-15 入口:京華通り側 ラークヒルズ文京白山 2階)

■開催概要

-

小石川植物祭 2023

会場:小石川植物園と近隣地域

会期:2023年11月3日(祝) - 11月5日(日)

時間:9:00—16:30(入園は16:00まで)

小石川植物園 入園料:

大人(高校生以上)500円/小中学生 150円

お買い物やワークショップの代金は現金払いのみとなります。

植物園の年間パスポートでも入園できます。

植物祭は再入園が可能です。〔入園可能時間:9:00〜16:00〕

主催:小石川植物祭実行委員会

協力:東京大学大学院理学系研究科附属植物園(小石川植物園)

後援:文京区・文京社会福祉士会

助成:文京区社会福祉協議会Bチャレ(提案公募型協働事業)

協賛:共同印刷株式会社 ほか