若者の半数「行動制限が少なくなっても感染は心配」と回答、心理的不安定の背景に「毎日の生活に充実感がない」が3割超

長引くコロナ禍の生活が若者に与える影響を日赤が経年調査

日本赤十字社は、長らく医療現場で新型コロナウイルス感染症と向き合い、また感染に伴う偏見や差別を防止するための啓発活動に取り組んできました。

政府は3月13日より屋内・屋外を問わずマスクの着用について個人の判断にゆだねる方針を発表し、5月には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを変更するなど、社会・経済活動の活性化に向けた取り組みが推進されます。

このような中、3年にもおよぶコロナ禍による若者への影響について継続的に見ていくことが重要になるため、昨年1月に発表した「コロナ禍の生活が若者の将来への不安に与える影響に関する調査」の第2回を日本全国の高校生・大学生(大学院生)・保護者・教員の合計600名を対象に実施。なお今回の第2回調査は、2021年10月の緊急事態宣言解除後~2022年12月の行動制限のない年末までを対象期間としています。

(第1回調査結果のリリース:https://www.jrc.or.jp/press/2022/0106_022802.html

対象期間=2020年4月の緊急事態宣言~2021年9月の宣言解除まで。)

政府は3月13日より屋内・屋外を問わずマスクの着用について個人の判断にゆだねる方針を発表し、5月には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを変更するなど、社会・経済活動の活性化に向けた取り組みが推進されます。

このような中、3年にもおよぶコロナ禍による若者への影響について継続的に見ていくことが重要になるため、昨年1月に発表した「コロナ禍の生活が若者の将来への不安に与える影響に関する調査」の第2回を日本全国の高校生・大学生(大学院生)・保護者・教員の合計600名を対象に実施。なお今回の第2回調査は、2021年10月の緊急事態宣言解除後~2022年12月の行動制限のない年末までを対象期間としています。

(第1回調査結果のリリース:https://www.jrc.or.jp/press/2022/0106_022802.html

対象期間=2020年4月の緊急事態宣言~2021年9月の宣言解除まで。)

<調査結果のハイライト>

前回調査と比較し対面交流が増えた様子がうかがえ、大学生では夜の飲み会等も復活しつつあるようです。学習面でもディスカッション等、双方向性を持った授業を徐々に行えるようになり、コロナ前の様相が戻りつつあるようです。では、彼らの精神面はどうでしょうか?データを概観すると、辛い気持ちを抱える若者全体は前回よりも減少した一方、女性では「無気力(10代:約46%)」や「悲しい気持ちになる(10代:約30%)」などで依然高い値であり、「死ぬことを考える」は男女問わず10%強でした。そして、この気持ちを相談された親は2%~6%に留まるという強烈なギャップも前回同様でした。

なぜ彼らの心は依然モヤモヤしているのでしょう。直接交流という一見ポジティブな要素は彼らに複雑な思いを抱かせています。その中身を大別すると、一つは感染への不安、もう一つは対人関係に関する不安のようです。世間では「若者は感染に不安など感じない」「うつしてしまう事にも無頓着」というイメージがあるかもしれませんが、これは誤っていると分かります。また、直接他者と会うことは、より親密になれるだろうという期待とともに、生身の自分が受け入れられるかという不安も伴います。オンラインから対面交流は可能になっても、マスクをした自分はまだ“半リアル”、マスクを外すとなると真に“リアル”な自分で相手と対面することになるわけです。「顔パンツ」という新語が登場しましたが、自分を覆い隠す物なく他者と相対する怖さも彼らの中にあるのでしょう。

コロナ後の生活は、大人にとって「前の生活に戻る」という気持ちでも、彼らにとっては「新しい生活に再適応していく」過程と考える方が適当です。そして再適応のスピードやあり様には個人差があります。正しい情報を伝えつつ、彼らの意志を可能な限り尊重して下さい。この数年、彼らは自分の希望よりも感染対策を否応なく優先させられてきました。これが「相談しても解決しない・無駄」という思いに繋がった面も大きいと考えます。今後の生活で、自分の希望やペースが尊重されたと感じる時、生活への充実感や、今後への希望、大人への信頼感もまた育まれてくるのではないでしょうか。また、遠隔授業などコロナ流行下の方が安心して学習、生活ができたという若者もいます。その道も閉ざすことなく、全ての若者が安心して再適応の道を歩めるよう、私たち大人もコロナ禍に学んだことを活かしていきたいものです。

高校生100名/大学生・大学院生100名/高校生の保護者100名

大学生・大学院生の保護者100名/高校教員100名/大学教員100名

調査方法 インターネット調査

調査機関 楽天インサイト株式会社(調査委託)

調査期間 2023年2月17日~20日

※その他詳細なデータについては、日本赤十字社広報室にお問い合わせください。

※本調査を引用する場合は「2023年日赤調べ」もしくは「日本赤十字社『2023年新型コロナ禍と若者の将来不安に関する調査』」と記載ください。

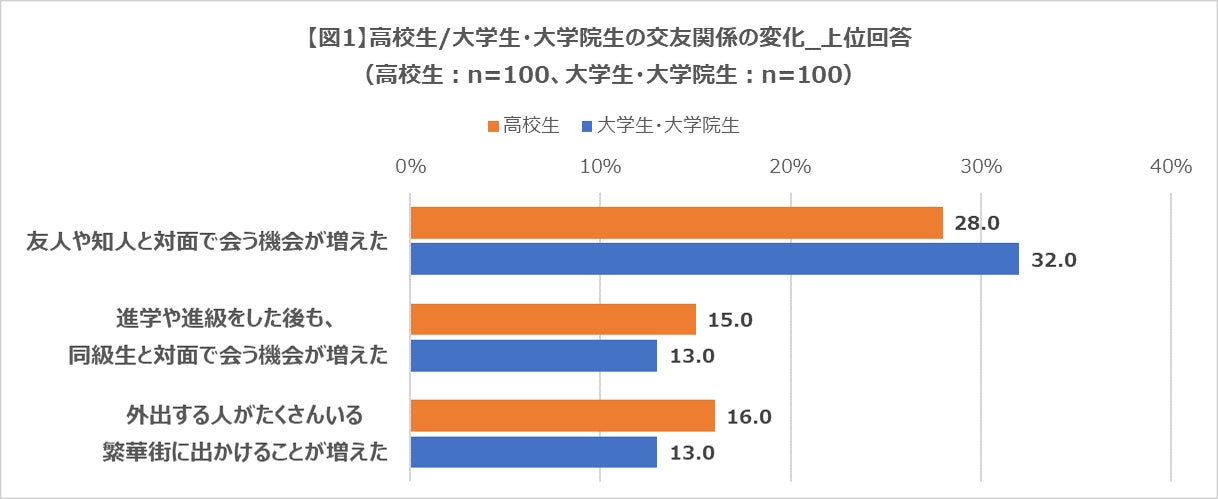

- 若者の交友関係の変化に関しては、「友人や知人と対面で会う機会が増えた(高校生28.0%/大学生32.0%)」が最多、次いで「進学や進級した後も、同級生と対面で会う機会が増えた(高校生15.0%/大学生13.0%)」「外出する人がたくさんいる繁華街に出かけることが増えた(高校生16.0%/大学生13.0%)」が上位として挙がり、およそ3人に1人の若者が対面でのコミュニケーション機会が増えたと考えています。【図1】

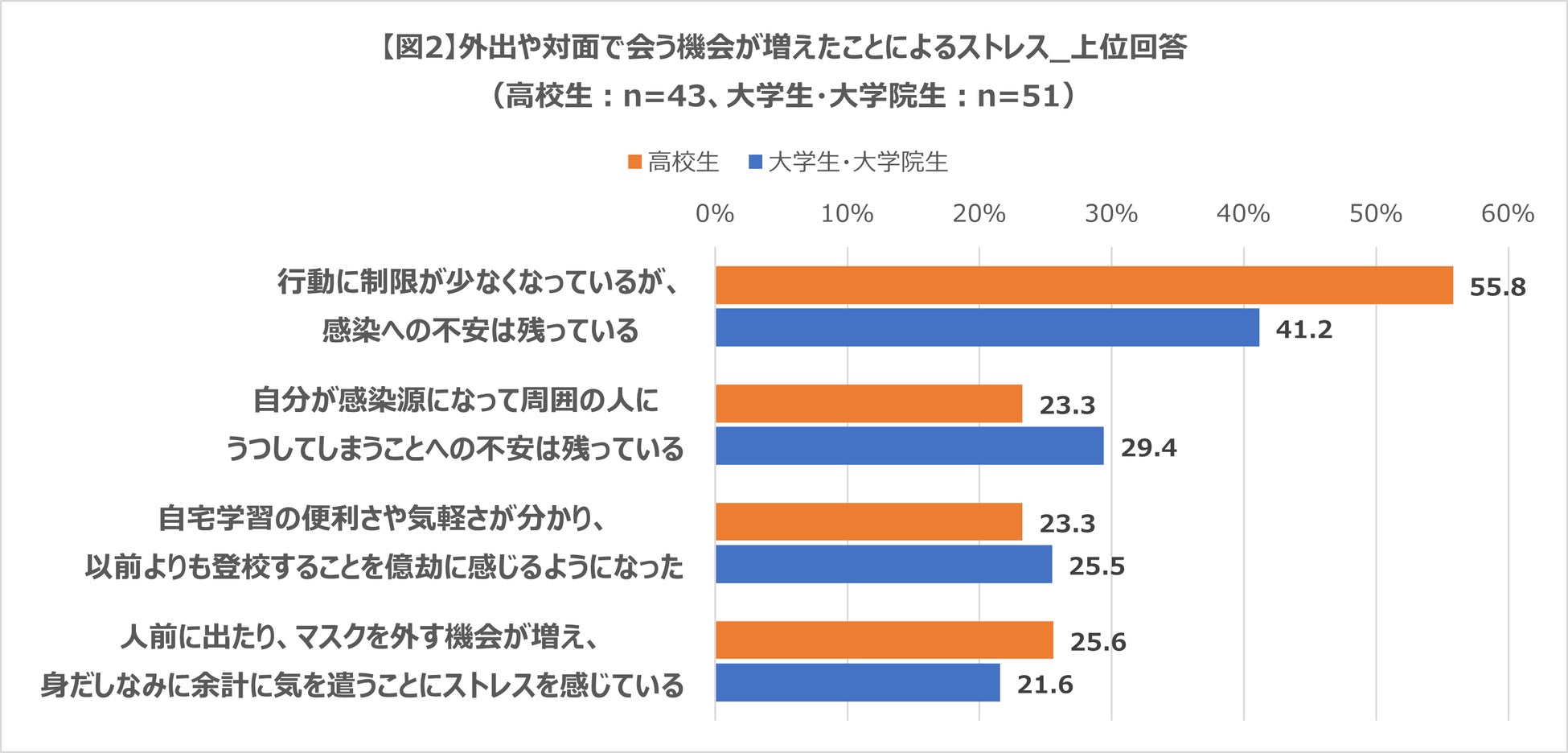

- しかし、「対面で会う機会が増えた」や「出かけることが増えた」などと答えた人でも、「行動に制限が少なくなっているが、感染への不安は残っている(高校生55.8%/大学生41.2%)」と半数近くが感染を心配。

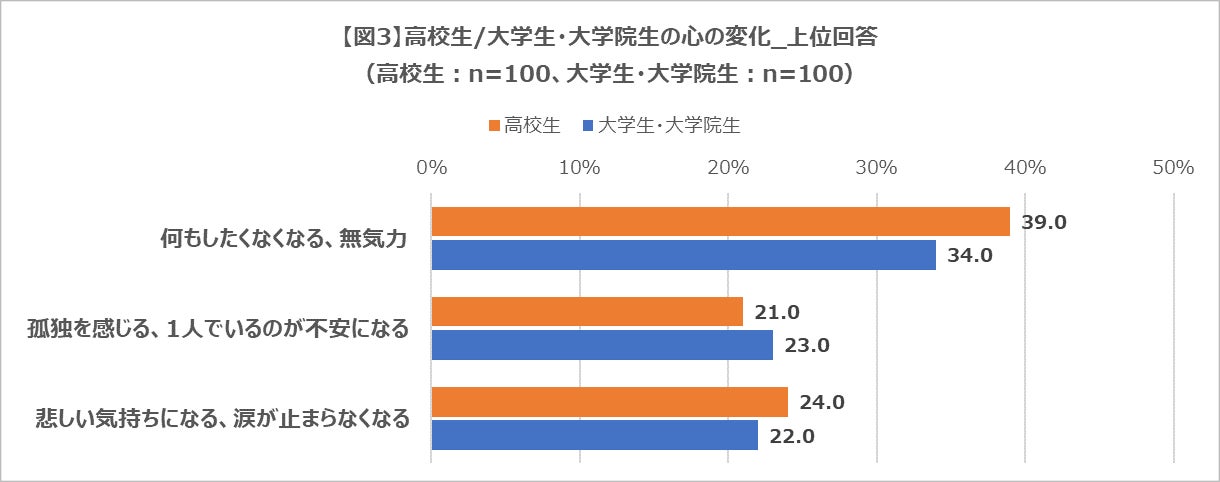

また「自分が感染源になって周囲の人にうつしてしまうことへの不安は残っている(高校生23.3%/大学生29.4%)」「自宅学習の便利さや気軽さが分かり、以前よりも登校することを億劫に感じるようになった(高校生23.3%/大学生25.5%)」「人前に出たり、マスクを外す機会が増え、身だしなみに余計に気を遣うことにストレスを感じている(高校生25.6%/大学生21.6%)」など、行動制限が緩和されることで新たなストレスを感じていることが判明しました。【図2】 - 若者の心の変化の上位回答を前回調査と比較すると、「何もしたくなくなる、無気力」は高校生39.0%(前回-4.0ポイント)/大学生34.0%(前回-15.0ポイント)、「孤独を感じる、1人でいるのが不安になる」は高校生21.0%(前回-7.0ポイント)/大学生23.0%(前回-12.0ポイント)、「悲しい気持ちになる、涙が止まらなくなる」は高校生24.0%(前回+1.0ポイント)/大学生22.0%(前回-3.0ポイント)と前回調査よりも多くの項目で減少していましたが、依然として3割~4割の若者が心に何らかの不安定さを抱えていました。【図3】

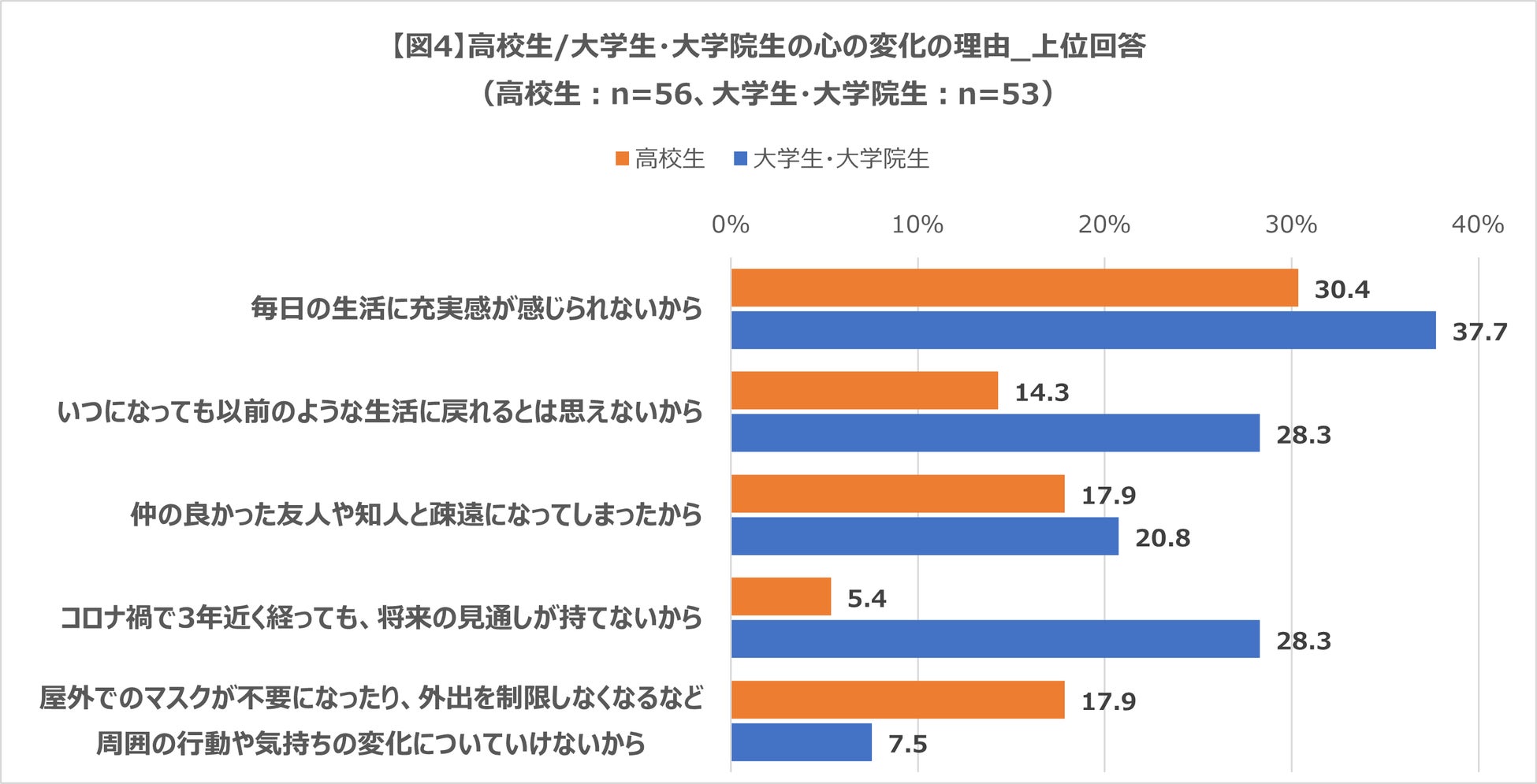

- また、心の変化の要因としては「毎日の生活に充実感が感じられないから(高校生30.4%/大学生37.7%)」が最多。高校生では「仲の良かった友人や知人と疎遠になってしまったから(17.9%)」や「屋外でのマスクが不要になったり、外出を制限しなくなるなど周囲の行動や気持ちの変化についていけないから(17.9%)」が上位になり、大学生では「いつになっても以前のような生活に戻れるとは思えないから(28.3%)」と「コロナ禍で3年近く経っても、将来の見通しが持てないから(28.3%)」が上位として挙がりました。【図4】

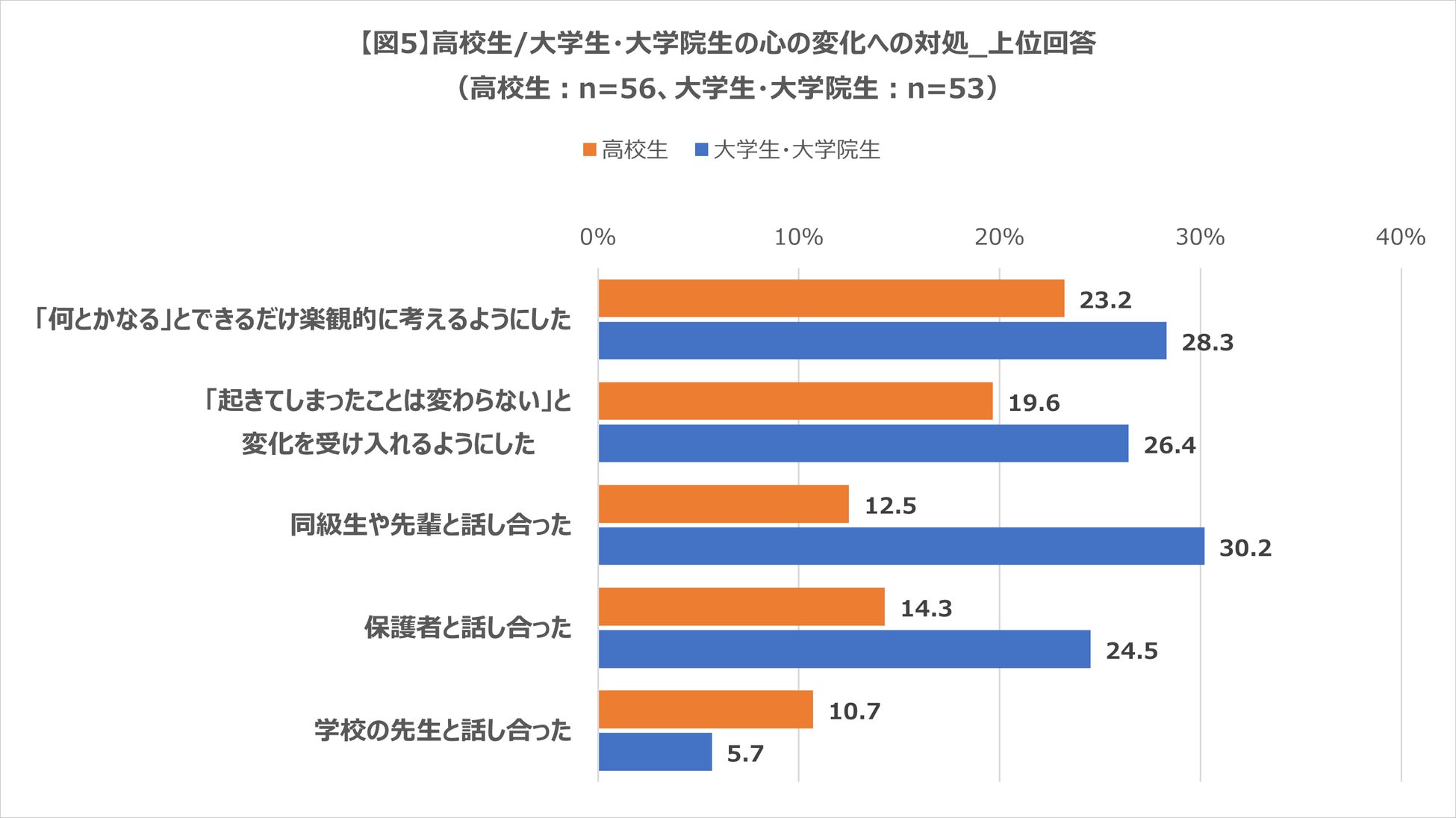

- 上記のような心の変化への対処としては、「『何とかなる』とできるだけ楽観的に考えるようにした(高校生23.2%/大学生28.3%)」「『起きてしまったことは変わらない』と変化を受け入れるようにした(高校生19.6%/大学生26.4%)」などの自身の心の捉え方に関する回答が得られました。

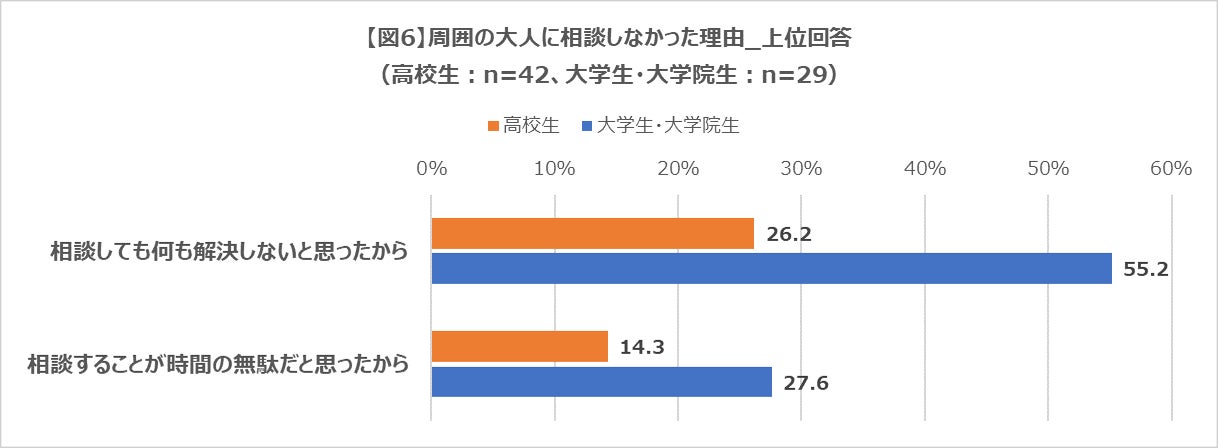

一方で、周囲の人に相談する機会については、「保護者と話し合った(高校生14.3%/大学生24.5%)」「学校の先生と話し合った(高校生10.7%/大学生5.7%)」「同級生や先輩と話し合った(高校生12.5%/大学生30.2%)」と身近な大人には相談していないことが分かりました。【図5】 - 心の変化への対処として、周囲の人に相談しなかった人の理由としては、「相談しても何も解決しないと思ったから(高校生26.2%/大学生55.2%)」「相談することが時間の無駄だと思ったから(高校生14.3%/大学生27.6%)」など、話すことに意義を感じていない様子が見受けられます。【図6】

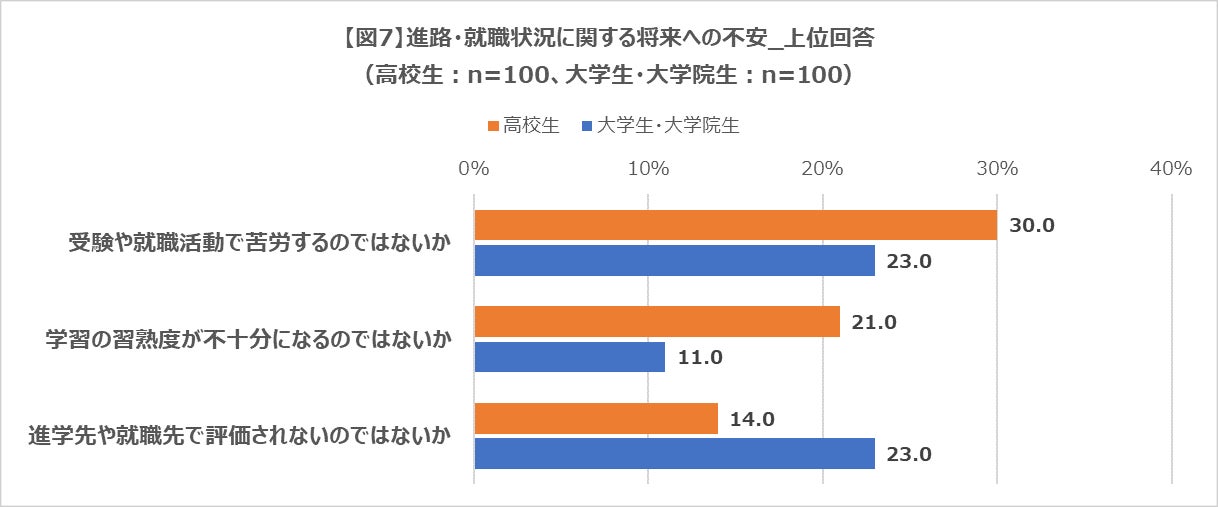

- 近い将来の進学や就職への不安に関しては、「受験や就職活動で苦労するのでは」が最も多く、高校生30.0%(前回-12.0ポイント)/大学生23.0%(前回-10.0ポイント)となり、高校生では次いで「学習の習熟度が不十分になるのではないないか」が21.0%(前回-5.0ポイント)、大学生では「進学先や就職先で評価されないのでは」が23.0%(前回-8.0ポイント)という考えを持っていることが分かりました。【図7】

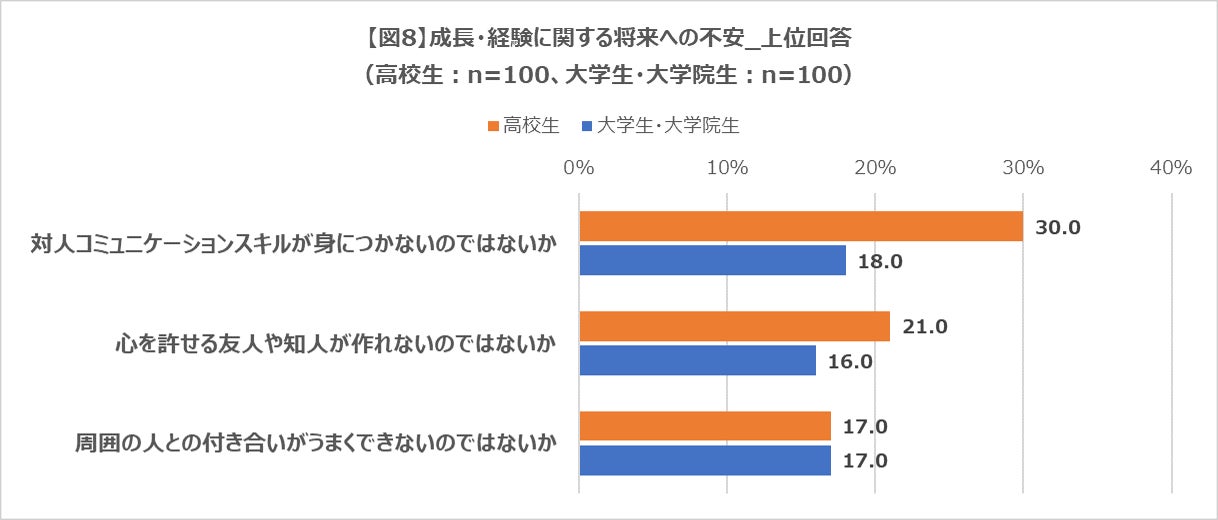

- 若者が抱く将来の社会生活に対する不安では、「対人コミュニケーションスキルが身につかない」が高校生30.0%(前回±0ポイント)/大学生18.0%(前回-9.0ポイント)と最も多く、高校生では次いで「心を許せる友人や知人が作れないのではないか」が21.0%(前回項目なし)、大学生では「周囲の人との付き合いがうまくできないのでは」が17.0%(前回-9.0ポイント)と回答し、周囲の人との関係性に関連する声があがりました。【図8】

図1

図1

図2

図2

図3

図3

図4

図4

図5

図5

図6

図6

図7

図7

図8

図8

今回の調査から、若者の心の変化として、前回調査(2020年4月の緊急事態宣言から2021年9月の宣言解除まで)で上位回答であった「何もしたくなくなる、無気力」「孤独を感じ、1人でいるのが不安」「悲しい気持ちになる、涙が止まらなくなる」においては、数値が減少しており、前向きに変化しつつある一方で、生活に充実感を感じない、将来の見通しが立たないことから悲観的に考えている若者が一定数存在することも分かりました。

また、対面によるコミュニケーション機会に関しては若者の3人に1人が増えたと回答する反面、感染に対する不安は引き続き残り、マスクを外す機会が増えるなど外出時の身だしなみに関することや、在宅生活に慣れてしまい外出に面倒さを感じるなど、長引くコロナ禍で新たなストレスが生まれていることがわかりました。

環境や人の行動の変化に応じて、こうした心理的な影響が発生していることに配慮し、引き続き寄り添いながら見守っていくことが大切になると考えます。

| 日赤専門家のコメント |

日本赤十字社医療センター 臨床心理士 関 真由美さん

日本赤十字社医療センター 臨床心理士 関 真由美さん

前回調査と比較し対面交流が増えた様子がうかがえ、大学生では夜の飲み会等も復活しつつあるようです。学習面でもディスカッション等、双方向性を持った授業を徐々に行えるようになり、コロナ前の様相が戻りつつあるようです。では、彼らの精神面はどうでしょうか?データを概観すると、辛い気持ちを抱える若者全体は前回よりも減少した一方、女性では「無気力(10代:約46%)」や「悲しい気持ちになる(10代:約30%)」などで依然高い値であり、「死ぬことを考える」は男女問わず10%強でした。そして、この気持ちを相談された親は2%~6%に留まるという強烈なギャップも前回同様でした。

なぜ彼らの心は依然モヤモヤしているのでしょう。直接交流という一見ポジティブな要素は彼らに複雑な思いを抱かせています。その中身を大別すると、一つは感染への不安、もう一つは対人関係に関する不安のようです。世間では「若者は感染に不安など感じない」「うつしてしまう事にも無頓着」というイメージがあるかもしれませんが、これは誤っていると分かります。また、直接他者と会うことは、より親密になれるだろうという期待とともに、生身の自分が受け入れられるかという不安も伴います。オンラインから対面交流は可能になっても、マスクをした自分はまだ“半リアル”、マスクを外すとなると真に“リアル”な自分で相手と対面することになるわけです。「顔パンツ」という新語が登場しましたが、自分を覆い隠す物なく他者と相対する怖さも彼らの中にあるのでしょう。

コロナ後の生活は、大人にとって「前の生活に戻る」という気持ちでも、彼らにとっては「新しい生活に再適応していく」過程と考える方が適当です。そして再適応のスピードやあり様には個人差があります。正しい情報を伝えつつ、彼らの意志を可能な限り尊重して下さい。この数年、彼らは自分の希望よりも感染対策を否応なく優先させられてきました。これが「相談しても解決しない・無駄」という思いに繋がった面も大きいと考えます。今後の生活で、自分の希望やペースが尊重されたと感じる時、生活への充実感や、今後への希望、大人への信頼感もまた育まれてくるのではないでしょうか。また、遠隔授業などコロナ流行下の方が安心して学習、生活ができたという若者もいます。その道も閉ざすことなく、全ての若者が安心して再適応の道を歩めるよう、私たち大人もコロナ禍に学んだことを活かしていきたいものです。

| 調査概要 |

調査名 2023年新型コロナ禍と若者の将来不安に関する調査

調査対象 日本の男女600名高校生100名/大学生・大学院生100名/高校生の保護者100名

大学生・大学院生の保護者100名/高校教員100名/大学教員100名

調査方法 インターネット調査

調査機関 楽天インサイト株式会社(調査委託)

調査期間 2023年2月17日~20日

※その他詳細なデータについては、日本赤十字社広報室にお問い合わせください。

※本調査を引用する場合は「2023年日赤調べ」もしくは「日本赤十字社『2023年新型コロナ禍と若者の将来不安に関する調査』」と記載ください。