国内最大・最高層の木造賃貸オフィスビル着工・「日本橋に森をつくる」 “終わらない森”創りを通じた持続可能な社会の実現に貢献

三井不動産グループは、「&」マークに象徴される「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、グループビジョンに「&EARTH」を掲げ、社会・経済の発展と地球環境の保全に貢献しています。この保全活動の一環として、北海道に約5,000ha(東京ドーム約1,063個分)の森林を保有しており、「植える→育てる→使う」のサイクルをまわし続けながら、持続可能な森林経営による“終わらない森”創り(※2)に取り組んでいます。

本計画は、この“終わらない森”創りのサイクルの実践に向けて、三井不動産グループとして初となる木造賃貸オフィスビルを実現するものです。伐採適期を迎えて計画的に伐採した木材および森のメンテナンスのために間伐した木材の活用が日本の林業の課題となる中、本計画においては、三井不動産グループの保有林約100㎥を含む、1,100㎥超の国産材を構造材として使用し、仕上げ材・内装としても積極的に保有林の木材を活用いたします。再生可能な循環資源である木材を利用した、国内最大級の木造建築物への挑戦を通じて、森林資源と地域経済の持続可能な好循環への貢献を目指します。

三井不動産グループの“終わらない森”創り

三井不動産グループの“終わらない森”創り

北海道赤井川村の保有林

北海道赤井川村の保有林

◆本計画の特徴

1.国内最大・最高層の木造賃貸オフィスビル

本計画は、国内最大・最高層となる地上18階建・高さ84m・延床面積約28,000㎡の木造賃貸オフィスビルを建設するもので、使用する木材量は国内最大級の1,100㎥ 超、CO₂固定量は約800t-CO₂を見込んでおります。同規模の一般的な鉄骨造オフィスビルと比較して、躯体部分において、建築時のCO₂排出量約30%の削減効果(※1)を想定しています。

また、三井不動産と株式会社日建設計で作成したマニュアルをベースに、不動産協会によって策定された「建設時GHG排出量算出マニュアル」(※3)を適用してCO₂ 排出量を把握する、初のオフィスビル物件となります。

西側低層部外観 完成予想パース

西側低層部外観 完成予想パース

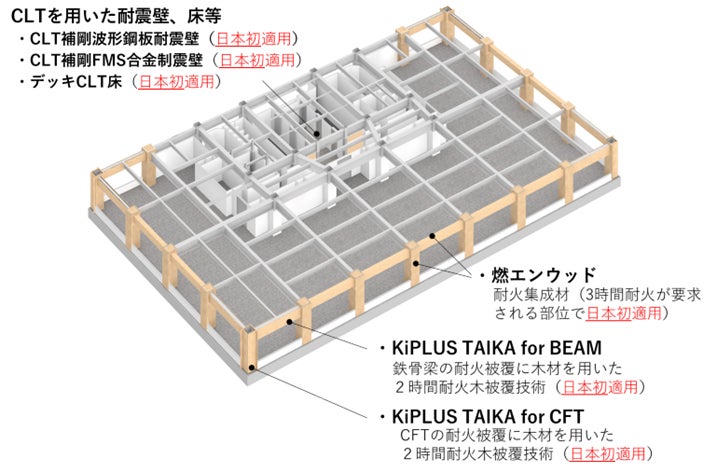

(1)国内初適用となる木造・耐火技術の導入

ハイブリッド木造建築物の実現にあたっては、竹中工務店が開発し大臣認定を取得した耐火・木造技術等を導入し、主要な構造部材に木材を活用いたします。なお、本計画はこうした普及拡大段階の木造化技術を活用したプロジェクトとして、令和5年度国土交通省「優良木造建築物等整備推進事業」に採択されています。

・3時間耐火集成材「燃エンウッド」(※4)

・鉄骨の耐火被覆に木材を用いる「KiPLUS TAIKA for CFT」、「KiPLUS TAIKA for BEAM」(※4、5)

・CLTを用いた耐震壁・制震壁(※6)

構造概要

構造概要

(2)木造オフィスビルだからこそ実現できる「行きたくなるオフィス」

構造材のみならず、内装・仕上げ材にも木材を積極的に活用し、木ならではのやすらぎとぬくもりを五感で感じられる木造オフィスビルを実現します。

エントランスホールは上質な吹き抜け空間とし、壁には三井不動産グループの保有林の木材を使用、天井には三井ホーム株式会社が保有する木接合技術(※7)を活用します。また、事務所専有部においては木の構造部材に触れることができる現しとし、働きながら木に触れ、香りを感じられるオフィス環境を創出します。

オフィス専有部 イメージパース

オフィス専有部 イメージパース

オフィス空間の木質化については、人は自然とのつながりを感じたいものである、という考えのもとで設計を進める「バイオフィリックデザイン」が着目されてきました。特にオフィスワーカーの生産性向上等の効果が期待されており、内装の木質化と集中力向上やストレス低減の繋がりに関する調査(※8)も進められています。

耐火・木造技術

耐火・木造技術

現在、三井不動産と東京大学による産学協創「三井不動産東大ラボ」の共同研究の一環として、農学生命科学研究科生物材料科学専攻の恒次祐子教授とともに、木質空間が身体にどのような影響を与えるかを科学的に証明する実証研究を推進しており、本計画においても今後連携を進め、木造オフィスビルならではの働きやすさ・過ごしやすさを追求してまいります。

|

〈東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻 恒次祐子教授によるコメント〉 専門分野は木質環境学。木材や、木材を用いた空間が人に与える影響、木材利用による地球環境保全効果の定量的な評価などを研究。

『木材の見た目、香り、手触りには、血圧や心拍数を低下させるなど、リラックス効果があることが分かりつつあり、そのような木材や自然が持つ力を活かすための「バイオフィリックデザイン」が注目されています。現代人は1日の90%以上を屋内で過ごすという調査結果もあり、建築や室内にどのように自然の要素を取り入れるかは重要な課題です。 木の空間が短期的、長期的に私たちに与える影響については、「現場」と「研究」とが両輪となって検証していくことが大切です。本計画により今後利用者の評価や経営上のメリットなどの現場側から情報が得られれば、仮説検証が進み、木の潜在的な効果や木材の価値が掘り起こされるなど、大きな意義があるものと期待しています。』 |

オフィス専有部 イメージパース

オフィス専有部 イメージパース

(3)国内有数のライフサイエンス・ビジネスエリア日本橋において三井不動産初となる、都心型のラボ&オフィス

本計画の一部フロアには、日本橋においては三井不動産初となる、都心型の賃貸ラボ&オフィス「三井リンクラボ」(※9)の整備を予定しております。これまで三井不動産はアカデミアなどの有志とともに、一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワークジャパン(以下「LINK-J」)を2016年に立ち上げ、会員数が761(2023年12月末時点)となる盛況なコミュニティを確立してまいりました。本計画では、LINK-Jの活動の中心地でもある日本橋において、ライフサイエンス分野の企業を中心に、希少性の高い本格的な研究環境を整備いたします。

三井リンクラボ新木場2(参考)

2.都心における新たな緑の拠点の創出

(1)生物多様性の保全につながる、緑豊かな植栽計画

本計画は、「日本橋に森をつくる」のコンセプトのもと、日本橋における新たな緑の拠点として約480㎡の緑地を整備し、オフィスワーカーや来館者、周辺住民の方が自然を身近に感じられる緑豊かな歩行空間を創出いたします。樹種の選定にあたっては、地域の景観との調和を意識しながら、蝶などのいきものが都心にも生息しやすい生物多様性に配慮した環境づくりを推進します。

こうした取り組みを通して、都心のなかでも自然を感じられる植栽計画とし、「いきもの共生事業所®認証(ABINC認証)」(※10)の取得を目指します。

東側公開空地 完成予想パース

東側公開空地 完成予想パース

北側低層部外観 完成予想パース

北側低層部外観 完成予想パース

(2)新技術を導入した、屋上緑化の取り組み

本計画の屋上には、有機質肥料を用いた最先端の水耕栽培システムおよび空調設備の省エネ効果が期待される室外機芋緑化システムを導入する予定です。

水耕栽培システムには、NewSpace株式会社が開発した技術(※11)を導入し、環境にやさしいオーガニック農法を実現いたします。従来の水耕栽培は多くが化学肥料を使用する一方、無化学肥料・無農薬の栽培を行うことにより、都心部において環境負荷の少ない生産システムに挑戦してまいります。なお、有機質肥料を用いた屋上水耕栽培システムの整備は、オフィスビルにおいて国内初となります。

有機質肥料を用いた水耕栽培システム(イメージ) 提供:NewSpace株式会社

室外機芋緑化システム(※12)は、屋上に設置された室外機の周りで芋を栽培し、繁茂した葉の蒸散作用と日陰により周辺の温度を下げることで、消費電力の低減を図る仕組みです。本計画への適用は、三井不動産グループとして初めての導入であり、脱炭素社会に向けた取り組みの一つとして実施してまいります。

屋上における室外機芋緑化システム(イメージ) 提供:住友商事株式会社

3.最先端の技術・製品を取り入れた、次世代の環境配慮型オフィスビル

本計画では、持続可能な社会の実現に向けて、今後不動産業界全体での活用が期待されるさまざまな新技術・新製品を積極的に取り入れるとともに、建築廃材やリサイクル材の積極的な活用に取り組みます。

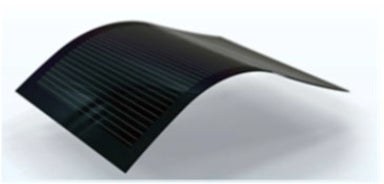

(1)フィルム型ペロブスカイト太陽電池に関する実証実験

本計画では、東芝エネルギーシステムズ株式会社と連携し、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の実装・システム構築を行います。

フィルム型ペロブスカイト太陽電池は、フィルム基板上に印刷技術を用いて作製できることから、軽量・フレキシブルな次世代の太陽電池として注目されています。本計画での実証実験結果は、今後の本格展開に向けて活用される予定であり、都心のオフィスビルを含め、従来型の太陽電池では困難だった新たな用途への適用に貢献することを目指します。

フィルム型ペロブスカイト太陽電池(イメージ) 提供:東芝エネルギーシステムズ株式会社

(2)CO₂を食べる自動販売機の設置

本計画の共用部には、アサヒ飲料株式会社の「CO₂を食べる自販機」を新築のオフィスビルとして初めて設置する予定です。

本製品は庫内にCO₂を吸収する鉱業副産物を使用した特殊材を搭載しており、設置するだけで大気中のCO₂を吸収する国内初の自動販売機です。1台当たりのCO₂年間吸収量は稼働電力由来のCO₂排出量の最大20%を見込んでおり、スギ(林齢56-60年想定)に置き換えると約20本分の年間吸収量に相当します。今後のさらなる設置拡大により、脱炭素社会の実現への貢献が期待されています。

CO₂を食べる自販機(イメージ) 提供:アサヒ飲料株式会社

(3)建築廃材のアップサイクル

本計画は、竹中工務店の「建築廃材のアップサイクル(※13)」の取り組みのモデルプロジェクトとなります。既存建物の解体工事で発生する廃材や新築工事で発生する端材を建物の一部や什器などにアップサイクルすることで、オフィスビルにおける新たな価値を提供し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に取り組んでまいります。

〈アップサイクル例〉 アップサイクル品については、今後の検討により変更となる可能性があります。

樹木を利用したベンチ(参考) 提供:竹中工務店

樹木を利用したベンチ(参考) 提供:竹中工務店

コンクリートガラでつくった石垣(参考) 提供:株式会社On-Co

コンクリートガラでつくった石垣(参考) 提供:株式会社On-Co

(4)環境に配慮した製品の採用

本計画では、建築資材や内装においても環境に配慮した製品を積極的に採用してまいります。

|

採用予定の製品例 |

詳細 |

|

ECMコンクリート(※4) |

セメントの一部を、鉄鋼を製造する際に発生する副産物(高炉スラグの粉末)に置き換えることで、コンクリート由来のCO₂排出量を6割削減できるコンクリート |

|

エボルダン(※4) |

素材にリサイクル再生紙を使用。平板で運送し、現地組み立てとすることで運搬回数を減らし、製造時・輸送時のCO₂排出量を削減する不燃ダクト |

|

土系ブロック舗装材 |

セメントを一切使用しない舗装材 CO₂排出量を抑制し、かつ天然素材のみを使用した人と環境に優しい土系のブロック |

|

漁網カーペットタイル |

漁網やカーペット等の廃材をリサイクルした、環境配慮型の床材カーペットタイル 従来品よりもCO₂排出量を削減する |

(5)環境認証の取得

上記の取り組みに加え、最先端の省エネ・創エネ技術の導入等の施策より、以下の認証取得を目指します。

・ZEB Ready認証 (※14)

・DBJ Green Building認証(プラン認証) (※14)

・CASBEE評価認証-建築(新築)におけるS ランク (※14)

・いきもの共生事業所®認証(ABINC認証) (※10)

※1 林野庁「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」に基づく木材利用にともなう二酸化炭素固定量および林野庁「森林による二酸化炭素吸収量の算出方法について」に基づく製造に要した木の伐採後植林した木が吸収するCO₂量を含む

※2 三井不動産グループの“終わらない森”創り https://www.mitsuifudosan.co.jp/and_forest/

※3 三井不動産と日建設計「建設時GHG排出量算出マニュアル」策定 リリース https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2022/0331_03/

※4 燃エンウッド、KiPLUS、ECMコンクリート、エボルダンは竹中工務店の登録商標

※5 日本初、木材を用いたCFT柱・鉄骨梁の耐火被覆技術 https://www.takenaka.co.jp/news/2023/10/03/

※6 CLT:Cross Laminated Timberの略称で、ひき板(ラミナ)の繊維方向を直交するように積層した木質系材料

※7 三井ホーム株式会社の大空間接合技術 https://www.mokuken.mitsuihome.co.jp/products/truss

※8 WORKPLACES: WELLNESS + WOOD = PRODUCTIVITY(Andrew Knox, Howard Parry-Husbands, Pollinate, 2018)における、被験者のアンケート

※9 三井不動産が展開する、都心・シーズ近接型の賃貸ラボ&オフィス https://www.mitsui-linklab.jp/

※10 いきもの共生事業所®認証(ABINC認証):自然と人との共生を企業活動において促進することを目的に作られた認証制度で、一般社団法人「企業と生物多様性イニシアティブ」が作成したガイドラインなどを基準として、企業における生物多様性に配慮した緑地づくりや管理利用などの取り組みを、一般社団法人「いきもの共生事業推進協議会(ABINC)」が評価・認証する

※11 自然由来の有機質の肥料を利用し無化学、無農薬栽培を実現。また、独自の温度コントロール技術により、環境温度に影響されることなく、植物の根域(養液)の温度を常に一定に保つことを可能とする

※12 株式会社日建設計と住友商事株式会社が共同で開発した技術であり、2016年特許取得済

※13 本来捨てられるはずの廃棄物に、デザインやアイデアといった新たな価値を付加することで、別の新商品へとアップグレードして生まれ変わらせる取り組み

※14 ZEB Ready認証:年間の一次エネルギー消費量を50%以上削減することを意味する

DBJ Green Building認証:環境・社会への配慮を評価する環境認証制度

CASBEE-建築(新築)評価認証:建築物の環境性能を総合的に評価し、「S」「A」「B+」「B」の4段階に格付けする環境認証制度(自己評価を予定)

【SDGs:持続可能な開発目標(SDGs)について】

2015年の国連サミットで採択された2030年に向けての国際目標 「SDGs:持続可能な開発目標」。17の目標と169のターゲットが定められており、様々な主体が連携しての取組が求められています。

本計画では、特に以下の8つの目標について重点的に取り組んでまいります。

目標 3 すべての人に健康と福祉を

目標 7 エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

目標 8 働きがいも経済成長も

目標 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標12 つくる責任つかう責任

目標13 気候変動に具体的な対策を

目標15 陸の豊かさも守ろう

【計画概要】

|

所在地 |

東京都中央区日本橋本町一丁目3番地 |

|

敷地面積 |

約2,500㎡ |

|

用途 |

事務所、研究所、店舗 |

|

延床面積 |

約28,000㎡ |

|

階数・高さ |

地上18階・84m |

|

オフィス基準階(専有面積) |

約1,180㎡(約357坪) |

|

構造 |

木造、鉄骨造 |

|

設計者 |

株式会社竹中工務店 |

|

施工者 |

株式会社竹中工務店 |

|

竣工時期(予定) |

2026年9月 |

【位置図】

【三井不動産グループの SDGsへの貢献について】

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を意識した事業推進、すなわち ESG 経営を推進しております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。また、2021年11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ&インクルージョン推進」、2023年3月には「生物多様性」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向けて取り組んでまいります。

【参考】

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

・「生物多様性方針を策定」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2023/0413/

【竹中工務店の木造・木質建築への取り組み】

竹中工務店は、技術革新とプロジェクトへの木材利用を通じて、日本の森林資源の経済循環を促し、国内の森林に係る問題の解決による地方創生につながるまちづくりを進めています。鉄とコンクリートに替わり、木で建てられる都市のビルは“都市木造”と呼ばれ、これからのまちづくりを支える“かなめ”となることが期待されています。耐火木造技術や中高層木造技術を通じて、木造・木質建築の普及と国産木材の活用に取り組み、森林資源と地域経済の持続可能な好循環「森林グランドサイクル」を構築し、脱炭素社会の実現に貢献します。

森林サイクルから森林グランドサイクルへ

森林サイクルから森林グランドサイクルへ